تمهيد

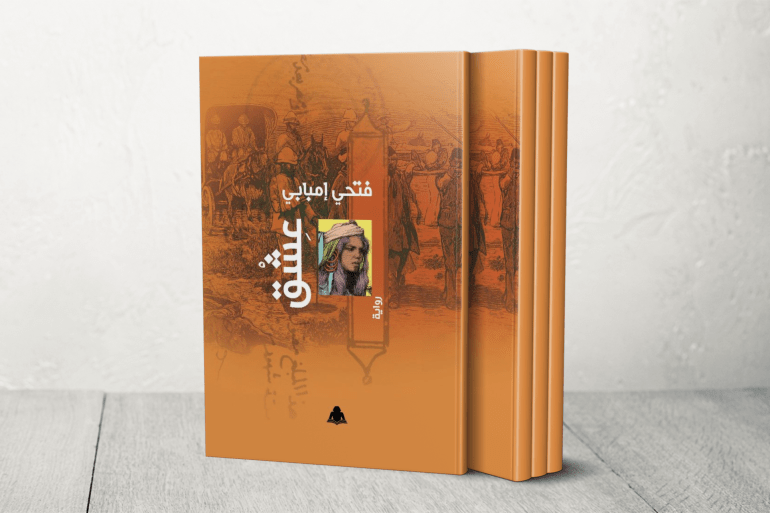

تأخذ الرواية التاريخية السياسية الأدبية العلمية “عشق” للكاتب المهندس / فتحي امبابي، الصادرة من دار روافد للنشر والتوزيع الطبعة الأولى أغسطس لسنة 2025، عدة اتجاهات فلسفية وفكرية وتاريخية وعاطفية وخلافه، فيما يمكن أن أسميه اصطلاحاً بــ “الرواية التاريخية” أو “الأدبي الروائي التاريخي”، لأنها تأخذ بين طياتها (422 صفحة من القطع المتوسط) الاتجاهين تركيزاً عليهما.

بالنسبة لي، لا أبالي كثيراً ولا أغالي إن ركزت أنا في هذه الكلمة على الاتجاهين المذكورين متناسياً ما يألفه نقاد الرواية العربية من السبك والحبك ووحدة الموضوع والجانب العاطفي أو الغرامي والذي أطلق عليه أستاذنا القدير “عشق” بين بطلي الرواية الشخصيتين الرئيسيتين (التلب ومسك الجنة)، فالمقام أكبر من هذا، وهذا باب واسع لا أود الخوض فيه لما بين تصنيفي لعمله الروائي البديع بــ (الرواية التاريخية) أو (الأدبي الروائي التاريخي) وبين اتجاهات أخرى كثيرة بين دفتي النص وعسى أن آخذ منها طرفاً لزوم ما يلزم من القراءة.

اتجاه الرواية

تتجه موضوعية العمل الفني الروائي نحو الأدب التوقيفي للتاريخ وقد سبق الأستاذ الكبير امبابي بعض الكتاب الذين كتبوا في ذات الاتجاه، واستبعد جداً أن يكون قد نظر إليهم مثل الأستاذ محمد المنسي قنديل في روايته “كتيبة سوداء” التي كتبها في 2015 {تدور أحداث رواية «كتيبة سوداء» للكاتب المصري «محمد المنسي قنديل» في السنوات الممتدة بين العامين 1863 و1867، التي حفلت بالكثير من المتغيرات على الصعيد العالمي يتفق الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث مع الخديوي سعيد، حاكم مصر، على نقل مئات المقاتلين من العبيد السود إلى المكسيك والذين يقوم بتسليمهم لمارك، وهو أخو الإمبراطور النمساوي ليوبولد، الذي يرحل إلى المكسيك برفقة زوجته الشابة شارلوت ليتسنم عرشها في وقت ثورة واضطرابات، في هذه الرواية يرصد الروائي حكاية ومصير «العاصي» وهو العبد الأسود الذي يتحدى النخاس بداية، ويتحول بعد ذلك إلى قائد لمجموعته، يتصدى للمشقات التي يمر بها، ابتداء من أرض السودان إلى مصر ثم إبحاره بعد ذلك إلى المكسيك، واختيار الإمبراطورة له ليكون مرافقها وحارسها، وصولاً إلى دوره في الثورة الفرنسية وأحداث الكومونة 1867 إنها رواية عن الحرب والحب والمصير الإنساني}.

بينما كتب امبابي “عشق” سنة 2025 صدوراً وإن كانت في ذات الفترة التي تناولها امبابي ههنا، ولأن نفس الرواية لا يدل على ذلك بينما يؤكد الاهتمام والتركيز على أهمية إلقاء الضوء على فترة زمنية محددة للحامية المصرية في السودان بخط الاستواء جنوبي السودان / دولة جنوب السودان حالياً / ابتداء من (1867 – 1889) بتعليمات الخديوي إسماعيل بن محمد علي باشا 1867، وبعد سقوط الحامية إبان حكم الخديوي توفيق باشا 1889، بأوامر من بريطانيا فيما بعد بسحب ما تبقى منها إلى جهة أخرى وبعد أن سقطت في يد الإمام محمد أحمد المهدي (1843 – 1885) من طريق قائده كرم الله كركساوي (انضم للمهدية سنة 1882) 1884.

وفيما يطرح أبعاداً لبعض منسوبي الحامية من التشكيلة السودانية والمصرية لبعض منسوبي قبيلة الدناقلة بالخيانة والتواطؤ والجبن من عدم الدفاع والقتال بجانب القوات المصرية في الذود عن مديرية خط الاستواء واسماهم بالخطرية، وفيه نظر، قال: [لم يتحرك خطري واحد من مكانه، أعادوا بنادقهم إلى الوراء واسقطوها جوارهم، صرخ لبتون.. خيانة] ص 77.

لا أدري لماذا اختار الكاتب قبيلة الدناقلة دون بقية القبائل السودانية التي وقفت مع الإمام المهدي ليصفها بالخيانة والغدر والقوادة (زامل يا تيس يا قوَّاد / ص 77) وما إلى ذلك، هل لأن المهدي من قبيلة الدناقلة أم لسبب آخر؟ الله أعلم أي ذلك كان.

هذا! لأن انضمام بعض أبناء القبائل الشمالية السودانية لا تنزح نحو أدغال الجنوب عادة إلا بنسبة قليلة جداً ولا اطمئن بأن القوات من الخطرية ربوا عن الخمسمائة مقاتل، هذا بعيد، لأن عدد جنود الحامية كلياً لا يتجاوز المائة وخمسين جندياً مصرياً مع معاونة بعض أبناء دارفور وكردفان ودينكا نقوك وقليل من المسيرية وهلم جرا.

إذا أخذنا في الاعتبار أن المصريين والأتراك العسكريين لم يتجاوزا في كل بقاع السودان التي انتشروا فيها أكثر من 5400 فرد سنة 1820 بعد أن كان عددهم 4000 مقاتل أو فرد عند بدأ الحملة بقيادة إسماعيل بن محمد علي باشا، ولاحقاً جداً بعد انسحاب كل القوات المصرية من السودان سنة 1902 لم يتجاوز عددهم الــ 12000 مقاتل، راجع الانترنت وبعض ما كتبه المصريون في هذا الباب من أمثال الجابري وغيره في كتابه (في شان الله، أو السودان كما يرويه أهله).

أنا لا أدقق النظر في الجانب المتخيل للعمل الروائي بقدر ما أدقق في الجانب المعلوماتي إذ أنَّ الرواية تاريخية بجدارة ويمكن الاعتماد عليها مرجعياً لذلك وجب التنبيه لبعض ما يرد فيها من مغالطات وأخطاء تاريخية مغلوطة ليتسنى للباحثين مستقبلاً في هذا المجال أخذ الحذر والحيطة والتدقيق في التدوين ومن ثم بعد مراجعة المراجع والمصادر التي اعتمدها المؤلف ههنا (ليس للرواية أي مرجع تاريخي أو مصدر من الكتب الموثوقة خلاف ما ذكره من ص 417 من صحيح مسلم والترمذي، وما ورد من تعريف بالمعلومات طيها أُخذ من النت بعموم ليبعد سمة العلمية عن عمله الفني أغلب الظن) الشروع في التأليف والكتابة.

من المعلوم أنَّ بداية دخول القوات المصرية بإيعاز من بريطانيا فيما يسمى بدولتي الحكم الثنائي التركية المصرية قبل المرحلة الثانية من بسط نفوذ بريطانيا بوكالة مصر نحو ضم إقليم البحيرات حتى منابع النيل وبطبيعة الحال مديرية خط الاستواء، كان سنة 1871 – 1889، بقيادة القائد البريطاني صمويل بيكر (صمويل بيكر 1863-1866 قائداً لعملية إلحاق أعالي النيل الأبيض بممالك الحكومة المصرية)، ثم بعد دخول غوردون بقليل 1877 في الواجهة السياسية عملياً.

لم يكن الهدف الأساس من التغول نحو أدغال أفريقيا من بوابة السودان وبالتحديد – موضع الكتاب من التصدير صفحة 5 – ضد تجار العبيد والأصولية الدينية، بل كان الغرض المباشر والحقيقي هو توسيع نفوذ الإمبراطورية العثمانية نحو أفريقيا بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا فيما بعد من أجل الاستحواذ على تجنيد الجنود من عموم أفريقيا وبالذات السودان للعمل كمقاتلين في أوروبا وأميركا والمكسيك وما إلى ذلك، ومن أجل الحصول على مناجم الفحم والذهب ومصادر المياه ونهر النيل بالتحديد.

وهي فيما بعد جداً عرفت لا باكتشافات منابع النيل من بحيرتي ألبرت وفكتوريا بل باتفاقية مياه النيل الموقعة سنة 1929 وعدلت أيضاً لاحقا 1959 وما زالت تحت قبضة المفاوضات لدول حوض النيل، وما سد النهضة الإثيوبي ببعيد عن الأذهان.

هذا! التأسيس (1871-1880): في عام 1871، ضمّت مصر منطقة جوندوكورو رسمياً وأنشأت “مديرية خط الاستواء” كجزء من توسعها في السودان، بهدف بسط السيطرة على منابع النيل والحفاظ على الأمن.

يمكن قراءة الرواية من جانب آخر، ليس هو وحدة وادي النيل ولا المصير المشترك ولا العلاقات الأزلية وخلافه وإن كنت اشتمها شموماً أو شميماً بطرف خفي أو معلن لكن لا بد من التقيد بنص الرواية بكل تأكيد، وإنَّما هو حقيقة ما غاب عن تاريخية المفكرين والسياسيين والكتاب والأدباء وما أشبه.

ما قامت به مصر من دور لا ينكر في حقل السودان بعامَّة ومديريتي أعالي النيل وخط الاستواء بخاصة، من نقل للحضارتين المصرية والتركية للمواطن السوداني مع الأخذ في الاعتبار دون الأغراض السياسية المبطنة هو تعليم الإدارة وفنون الزراعة والتجارة والقتال وهلم جرا، مما يؤكد الدور الكبير لكل قيادات وجنود مصر بالمنطقة الجنوبية، وبالتحديد الحامية المصرية هناك بلا شك.

وفيما بان لي أنَّ هذا هو الغرض الأساس من كتابة الرواية ومرجعيتي في ذلك هو تعدد المعارف التاريخية المتعلقة بالرواية إلَّا أنَّه أثبتها بشكل أدبي علمي روائي بجدارة والله أعلم، راجع آخر الرواية صفحة 412 – 420.

قلت: إنَّ الدور الذي نيط بحكومة مصر نحو بسط النفوذ التركي المصري هناك هو توسيع ذراع العامل الاقتصادي للبقاء لأطول فترة زمنية ممكنة دون الرجوع لبريطانيا أو تركيا للعون والمدد المالي سواء كان من الرجال أو الخزينة المركزية هناك.

وتم هذا بطريق الرقيق نفسه والاستعباد بصورة من الصور منها الجباية، ومن ثم عضدت اقتصادها من ماشية الأهالي والزراعة والحرف المحلية والتجارة وسن الفيل وخلافه، كما سعت إلى تحسين الإدارة بالضرائب والعوائد والجباية والمكوس.

لكن هناك بطبيعة الحال أغراض ظاهرة وهي التمدن والتعليم قدر الإمكان [والأطفال من المدرسة] ص 53، وإن كنت استبعد إنشاء وقيام أي مدرسة هناك – بحر الغزال / خط الاستواء – بالمعنى الحرفي للمدرسة لا الحديثة بل التقليدية [وكان الكتاب “تخليص الابريز في تلخيص باريس، لرفاعة الطهطاوي”] ص 49، كما الخلاوي لكن للضرورة الكتابية أحكام بلا شك.

استطراد مهم هنا

رفاعة رافع الطهطاوي عن السودان، فيما عدَّه البروفيسور عبد الله الطيب «غير معجب بالقصيدة»، التي وصف فيها البيئة المناخية الحارة بالسودان، وقد نُفِيَ إليه سنة (1849 – 1854)، قال:

وما السودان قطّ مقام مثلي *** وما سلواي فيه ولا سعادي

بها ريحُ السّمومِ يُشمّ منه *** زفيرُ لظىً فلا يطفيه وادي

عواصفها صباحاً أو مساءً *** دواماً في اضطرابٍ واطراد

ونصفُ القومِ أكثره وحوشٌ *** وبعض القومِ أشبه بالجماد

فلا تعجب إذا طبخوا خليطاً *** بمخِّ العظمِ مع صافي الرماد

ولطخ الدهن في بدنٍ وشعرٍ *** كَدَهْنِ الإبل من جربِ القُراد

ويُضربُ بالسياطِ الزوجَ حتى *** يقالُ أخو ثباتٍ في الجلاد

ويُرتَق ما بزوجته زماناً *** وَيَصعُب فَتْقَ هذا الانسدادِ

واكراهُ الفتاة على بغاءٍ *** مع النهي ارتضوه باتحاد

نتيجته المُولّدُ وهو غالٍ *** به الرغباتُ دوما باحتشاد

لهم شغفٌ بتعليم الجواري *** على شبق مجاذبة السفاد

وشرح الحال منه يضيق صدري *** ولا يحصيه طرسي أو مدادي

وضبط القول فالأخيار نزرٌ *** وشرُ الناس منتشر الجراد

ولولا البيض من عُربٍ *** لكانوا سوادٌ في سوادٍ في سوادِ

رجع الحديث، الأصولية الدينية..

ذكرت آنفاً، إنَّ الكاتب ص 5 قال: [ضد تجار العبيد والأصولية الدينية]، وقال من ص 104: [جيش مصري بقيادة أوروبيين مسيطر على الوادي من المنابع إلى المصب، فمن ذاك الذي ظهر فجأة من حفريات التاريخ ليعرقل التقدم ونشر الحضارة واستتباب الأمن في الربوع]، هذه الفقرة لها ما قبلها بذي صلة من ص 101 على لسان فيتا حسان اليهودي، قال: [من محمد أحمد رسول الله المهدي إلى الأمير محمد أمين، أمير المسلمين والعجم في خط الاستواء، إني مرسل إليك الأمير كرم الله كركساوي القائم مقامي فسلمه مديريتك] إلخ ما قال من تناقض وتباين.

قلت: إنَّ كلمة «ضد الأصولية الدينية» التي قُتل بسببها الكثير جداً من قوات الحامية المصرية العسكرية في خط الاستواء، لهي عبارة غير دقيقة إذا فهمنا أنَّ مصطلح الأصولية الدينية نشأ حديثاً، أنا هنا لا أتحدث عن عمل روائي محض بل روائي تاريخي يحوي حقيقة كثيراً من المعلومات الصحيحة والتي لا تخلو من مغالطات بطبيعة العمل الفني إذ هو ليس تاريخاً محضاً ولا روائياً محضاً، بل هو كل ذلك معاً.

فنعرف أنَّ فكرة المهدية لم تقم على الجهاد المحض بل قامت لتقاوم وتحارب مظاهر الاستعمار البريطاني التركي المصري ولأسباب عديدة، منها وجود الأجنبي في البلاد أولها، واقتصادية صرفة كزيادة المكوس والجبايات والضرائب والعوائد وخلافه، ثانيها، لكن يُفْهَم من السياقات المردفة عاليه هي شيوع سفك الدماء من المهدي ومنسوبيه وبالذات كرم الله كركساوي والنور عنقرة موضع الاستدلال (كان الكتاب الثاني من الأمير كرم الله كركساوي إلى أمين بك يستعرض فيه قوة أجناده الذين بلغوا ستة وثلاثين ألف مقاتل تحت قيادة نور عنقرة، وقد تمكن بفضلهم وبفضل عون ملائكة من عند الله من إعادة مديرية بحر الغزال إلى صحيح الدين ص 102 {قلت: هذا يناقض ما ورد ص 90 من أنَّ المقاتلين كانوا ثلاثين ألف مقاتل، وفي الحالتين هم أقل بكثير جداً إذ لا يتجاوز عددهم الـ 1500 مقاتل في أحسن التقديرات} فلتراجع في موضعها)، فالأصولية الدينية أتت لاحقاً في نهاية القرن التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين وإلى اليوم كما هو معلوم.

من طرف خفي، تؤكد قراءتي للنص بأنَّ عدد الجنود المصريين المقاتلين مع السودانيين – الدناقلة الخطرية – ليس كثيراً ولا عتادهم كبيراً لأنَّ فكرة الحامية العسكرية في تقديري الشخصي تأمينية مدنية أكثر منها دفاعية حربية للقتال، اقرأ معي من ص 107 – 108 قال: [فقد أوضح قمندان لادو أنَّ القوات المتوفرة للقتال ضعيفة للغاية، ولا رجاء معها في إبداء أي مقاومة أمام قوات المهدي، أمَّا مأمور المخازن عوض أفندي فأشار أنَّه لو تعرض الجيش للحصار فليس لديه ما يكفي خوض معركة واحدة، والمؤونة لا تكفي أربعة عشر يوماً]، وهذا يذهب بصحة ما ذهبنا إليه من أنَّ «الأصولية الدينية» ليست أساساً في دعوة المهدي بل التحرر من كل أوجه الاستعمار هو الغرض الأساس الذي قامت عليه، وأراعي في ذلك بعض اختلاف وجهات النظر ههنا خارج نطاق دفتي الرواية.

لاحظ الآتي:

المسافة الزمنية بين كتابة «عشق» أغسطس 2025 تقريباً، ورواية «رقص الإبل» ثلاث سنوات 2022 الهيئة العامة للكتاب، يعني قبل نشوب حرب السودان الحالية 15 أبريل 2023 حتى الآن سنتين وأربعة أشهر، مما يشير إلى أنَّ الكاتب اقتبس بعض الشواهد الواقعية من الحرب الحالية بالبلاد وقرنها بأحداث مديرية خط الاستواء بالرواية المعنية «عشق»، وهذا في المقدمة بالتحديد ص 5.

ملاحظة أخرى في مسألة محاربة الأصولية الدينية، هل يشير الكاتب بطرف خفي أو صريح إلى إعادة تجربة الإسلام السياسي من لدن المهدي إلى حركة الإخوان المسلمين بالسودان ذات التجربة في البلدين الشقيقين؟ أنا لا أدري.

خذ مثلاً قوله من ص 6، تنويه / الصواب أن يقول “تنبيه” التي تستعمل لجذب الانتباه أو التحذير، وليس “تنويه” التي تستعمل للإشادة والمدح والثناء / قال: [هذا الذي يحدث الآن في السودان / راجع تاريخ إصدار الرواية – أغسطس 2025 – للمقارنة بين العهدين (1863 – 1871 / 1989 – 2019) واقتباس فكرة تكرار تجربة التاريخ الأصولي الديني، للتأكد / في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين يبدو لقارئ التاريخ ظاهرة غريبة على السودان الشقيق، وهم أهل السماحة والطيبة والحلم، وعلى العكس من ذلك سيبدو الأمر لدى المتمعن سلوكاً جمعياً ليس جديداً على الإطلاق، أعمال العنف ضد المدنيين العزل، القتل، اغتصاب فتيات ونساء بلا رحمة، تجارة الجنس، الاستيلاء على الأموال العامة والمنازل والممتلكات والسيارات، جميعها نسخة مكررة سبق لها أن جرت في القرن التاسع عشر، فهل يعيد التاريخ نفسه؟].

لاحظ:

يفرق الكاتب بين إفرازات التشدد الديني قديماً – حسب رأي المؤلف – وبين ذات النتائج المحصلة تاريخياً لإفرازات سلبيات الأصولية الدينية الحديثة من حكم الإخوان المسلمين بالسودان، وهذا جيد، يُحمد له بلا شك، لكن أن تكون ذات تكرار التاريخ بذات النتائج فهذا خطأ ومحل مراجعة بكل تأكيد، لأنَّ ما قام به المهدي آنذاك تجربة سياسية في المقام الأول ثم دينية جهادية لاحقاً إن جاز التعبير، على عكس تجربة الحركة الإسلامية السودانية أو الإسلام السياسي الذي سقطت عقليته في البلدين الشقيقين، السودان 2019، ومصر 2013.

هذه المقارنة والمقاربة التاريخية بين العصرين، تشعرني بتقارب ومقارنة حسن الترابي وحميدتي بالإمام المهدي في أقل تقدير للوصول إلى ذات النتائج التي وصل إليها الحال برأي المؤلف، وهذا بعيد كما أرى، والله أعلم.

اللغة المستعملة

اللغة المستعملة في الرواية تجمع ما بين الفصيح والدارجة المصرية والسودانية، وبين السودانية الموغلة في المحلية، كما حمل الكتاب مع بعض المراجعات الخفيفة للأخطاء الطباعية والمحلية السودانية، ص 26 مثلاً: “شنو تبي؟ ما يصير”.

لاحظ ص 11 قال: [خبت الناقتان ترقصان الهوينى في سهل كردفان]، فالخَبَبُ هو ضرب من سير الإبل ومنها بحر العروض الشعري بحر الخبب، قال المتنبي:

وما عاقني غير خوف الوشاة * وإن الوشايات طرق الكذب

وتكثير قوم وتقليلهم * وتقريبهم بيننا والخَبَبْ

واستعماله للمفردة جيد للغاية كما ترى ص 31 وغيرها.

ومن ص 12 قال: [أحبك يا ود النور الحمري، أحبك، ما لي سواك، أحبك انت أُماي وانت بوي]، بحذف ألف أبوي، وهي فصيحة بلا شك.

ومن ص 15 قال: [وعكفت تجمع العشب للناقتين]، عادة هذا لا يحدث لأن الإبل تأكل من الشجر العالي.

وله براعة في وصف المكان والجنس بلا إخلال للذوق والحياء، ص 23 – 24، بمقبولية ومعقولية شديدتين، ص 15 وغيرها.

قال: [بأن يضم عريسها جسدها السمهري] ص 15، 16، قلت: ماذا يقصد الكاتب بالجسد السمهري؟ لأنَّ السمهري هو الرمح المنسوب لسمهر صانع الرماح عند العرب قديماً، وإليه نسبت الرماح الجياد، فما علاقة سمهر بجسد الفتاة؟ اللهم إلَّا من باب الصلابة والقوام مما لا يتسق مع الصفة والموصوف.

استعمال الصور في الرواية جديد لم يسبقه أحد عليه، مما يدعم فكرة إعمال الواقعية والخيالية، وهذا جيد.

قال ص 27: [همست / ست النفر مع التلب / سوف ترسل لي حيثما تستقر ورقة طلاق ممهورة من مأذون شرعي]، ثم ص 33.

قلت: لم يكن آنذاك ورقة طلاق ممهورة من مأذون شرعي، وإنَّما كان الطلاق شفاهياً عرفياً فقط، وجاءت الأوراق لاحقة، وربَّما غلب الواقع الذهني عنده على المتخيل الروائي قديماً عند ست النفر والتلب والأصولية الدينية، والله أعلم.

رغم سيرورة الأدب الشعبي المصري التراثي قديماً فيما يخص السيرة الهلالية (افتح يا منصور.. افتح باب السور / ص 28)، إلا أنَّها في تقديري الشخصي محل مراجعة، حيث ذُكرت لأنَّها ظهرت عملياً في الإذاعة المصرية أواخر سنة 1977، والتي جمعها الأستاذ الكبير الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، هو وزوجته عطيات، بالإذاعة المصرية، مع بعض المحاولات قبلها سنوات الستينيات من القرن الماضي للأستاذ زكريا الحجاوي لكنه لم يكملها، السؤال هنا: كيف وصلت الأنشودة إلى مديرية خط الاستواء سنة 1863 (وكتاب الطهطاوي أيضاً)؟ أنا شخصياً لا أعرف، وإن أعجبنني الاثنان، وربَّما التقنية الفنية للرواية ما أتى بهما، والله أعلم.

الوصف الاجتماعي والبيئي هنا في صفحة 36 و37 و38 و43 و46 و52 و53 و56 و75 و88، لا يخلو من اضطراب للغاية، قال: [وسط موسيقى مؤلفة من آلات الربابة والطمبور والنحاس وقرع الطبل، وألحان المردوم والجراري والكمبلا، فضلاً عن الغرنزلية].

قلت: تلك الآلات الموسيقية لأهل شمال السودان ولا تستعمل في سهول كردفان بغرب السودان آنذاك، فقد خلط الكاتب بين الآلات الموسيقية ذات الطابع الشمالي الجغرافي، وبين الغناء ذي الألحان الكردفانية من الجراري والمردوم والكمبلا، لا أدري ما الفكرة ههنا للكاتب المهندس فتحي امبابي؟

ثم: [يتناثر في أرجائها على مد البصر أشجار السنط والدوم ورأس الجميز.. الخ]، و[نقيق الضفادع]، قلت: الدوم يوجد في المناطق الصحراوية أو الجافة، بينما السنط والتبلدي القنقليز يوجدان بسهول كردفان، ونقيق الضفادع لا يجتمع مع صوت القمري بالليل ولا في سهوب كردفان، إنَّما يكون النقيق في مستنقعات بحر الغزال وخط الاستواء.

بينما الوصف الجيد للغاية من ص 64، [بأنَّ كل جندي مجاهد]، 68، 69، 70، 74، 80، 83، 91، 99، وغيرها.

لاحظ، غياب قصة التلب ومسك الجنة من ص 80 – 114 – 320، مما يشير إلى أنَّ عُمْدة الموضوع هو الوجود المصري في السودان وليس غراميات التلب ومسك الجنة وست النفر وورقة الطلاق وخلافه، من حبكة الكاتب الفنية بلا ريب.

أسلوب العمل الروائي

هذا عمل روائي سياسي تاريخي توثيقي في قالب أدبي علمي حديث، جدير بالاهتمام، وهو يوثق بنحوٍ ما إلى ديمغرافية السودان القديم، وإذا كان لي أن أقترح، فأقترح على الجهات المختصة أن تُحوَّل هذه الرواية إلى عمل سينمائي أو درامي في أحسن الظروف تعريفاً وتثبيتاً لجزء من العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

هذا! لقد لخَّص الأستاذ الكبير القدير فتحي امبابي روايته بصفحة 6 كما سبقت الإشارة إليه بخاصة، والملاحظ ههنا من تناول الأسلوب الأدبي الذي يحمل بين براعة الأدب في فنيَّة الرواية وبين التاريخية والسياسية والدينية وحتى العاطفية، ما يحمل من أسلوب جديد لأي مقلد أو مجدد في العمل الأدبي القصصي أو الروائي احتذاءً واقتداءً، فعساه أن يكون جديداً بعد أستاذنا القدير نجيب محفوظ في أغلب أعماله الروائية، مع تقدير الخصوصية والتناول والظرف الزماني والمكاني للأحداث بطبيعة الحال.

اقرأ معي يا هداك الله من ص 410 – 411، متعة الربط بين أشواق النص الحاضر وتحديات الأمس والغد، بين الأصولية الدينية وضد العبيد وبين الاستعمار القديم وإمبراطورية مصر السليبة فيما فهمت أنا من النص، قال: [وفي 21 يونيو وبصورة مفاجئة وافت المنية محمد أحمد المهدي بن عبد الله بن فحل عن عمر ناهز (42 عاماً) {وتولى خلافته درويش مجنون لم يكن ليتوفر أفضل منه في تدمير ثورة تحولت على يديه إلى صراع دموي جرى خلاله تصفية قادتها}، إنَّه التاريخ لا يعبث، اعطني قادة من نوع فريد رفيع وشعوباً لا يساوم أبناؤها على حريتهم، اعطك لحظات تاريخية فارقة].

ألم أقل لكم إنَّه يشير إلى تقارب العهدين بين حميدتي (2003 – 2017 / 2019 – 2025) وثورة السودان المجيدة 2019 والتي أضاعها أبناؤها أغلب الظن بيدي قادة ليسوا من نوع فريد ولا رفيع، وبين الأصولية الدينية المهدوية في رأي الكاتب وبين الإسلام السياسي في البلدين اللذين أطيح بهما في ثورة شعبية جبَّارة عارمة 2013 – 2019، ليس ينساهما التاريخ أبد الدهر؟ الله أعلم أيُّ ذلك كان، إنَّها رواية عن الحرب والحب والمصير الإنساني كما أشير سابقاً.

خاتمة

أكتفي بهذا القدر بالتعليق على الرواية التي تستحق عديد الجوائز والدراسات المستفيضة الجادَّة الهادفة من المهتمين والمختصين – بلا مجاملة – فقد فتح فتحي امبابي الباب واسعاً على مصراعيه أمام الباحثين والكُتَّاب لمراجعة التاريخ عموماً والسوداني المصري تحديداً لخلق فرص إبداعية ثرة جديدة بالأفكار مشبعة بالإبداع والفن والفكر والتجارب بلا انقطاع.

أهنيء صديقي العزيز الكاتب والصحافي الكبير فتحي امبابي لإهدائه لي نسخة عمله القيم “عشق” للتعليق عليها بما أقدر، وأشكره على هذه الثقة التي منحني إيَّاها، وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن بي، وأتمنى له دوام التوفيق والنجاح.