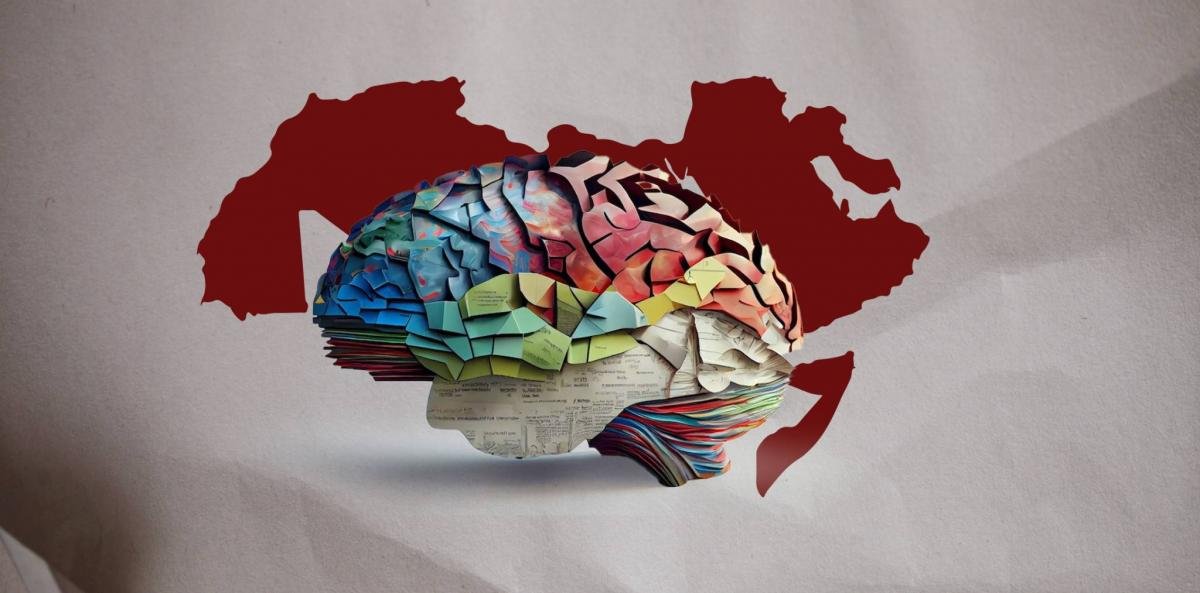

في كل مرة نتأمل الفجوة الشاسعة بين الدول المتقدمة والدول النامية، تتجه الأنظار نحو سؤال يؤرق الوجدان العربي: هل نحن فعلاً عاجزون عن النهوض؟ هل المشكلة في “العقل العربي” ذاته، أم في السياق الذي يعمل فيه هذا العقل؟

إنه سؤال مشروع، لكنه محفوف بالألغام: بين جلد الذات المفرط، والغرق في نظريات المؤامرة، وبين إنكار الواقع باسم العزة والهوية، نضيع عن الرؤية التحليلية المتوازنة. في هذه المقالة، نحاول تفكيك عناصر هذا السؤال من منظور عقلاني، تاريخي، وثقافي.

أولاً: العقل العربي ليس قاصرًا.. بل مكبلاً

من الظلم الفادح أن نختزل العقل العربي في صورة القصور أو العجز البيولوجي. فلو كان العقل العربي قاصرًا بطبعه، لما أنجب الحضارة العباسية، ولا مدرسة قرطبة، ولا روائع الفلسفة والكيمياء والفلك التي نُقلت لاحقًا إلى أوروبا وأسهمت في نهضتها.

بل الأدلة كثيرة التي أكدت على قدرة العقل العربي على الإبداع حين تتوفر له بيئة محفزة:

• العرب في المهجر متفوقون في كبريات الجامعات والمؤسسات.

• مساهمات علمية عربية في الطب والرياضيات والفضاء والتكنولوجيا.

• عقول عربية بارزة تتصدر مؤسسات اقتصادية وسياسية دولية.

لكن حين يُحاصر هذا العقل بأنظمة تعليمية متخلفة، واستبداد سياسي، وقيود دينية متشددة، يبهت بريقه، ويُقزم عطاؤه.

ثانيًا: عوامل الفجوة الحضارية

1. الاستعمار والإرث المدمر: لم يكتفِ المستعمر بنهب الثروات، بل عمل على تدمير البنى الاجتماعية والاقتصادية، وزرع أنظمة عميلة تابعة، لا مشروع لها سوى ضمان استمرارية التبعية.

2. فشل الدولة الوطنية بعد الاستقلال: بدل بناء مشروع تنموي شامل، انشغلت كثير من الدول العربية بتثبيت الحكم الفردي، وإسكات المعارضين، واستغلال الدين كوسيلة للضبط الاجتماعي. فأُقصيت الكفاءات، واغتيل العقل النقدي، وانتصرت ثقافة “الولاء قبل الكفاءة”.

3. تعليم عربي لا يُنتج عقلًا حرًا: ما زال التعليم في كثير من الدول العربية تقليديًا، قائما على التلقين، والحفظ، وتقديس الإجابة النموذجية، بدلًا من تعليم مهارات التفكير، النقد، والتحليل.

4. انفصال الدين عن حركة التقدم: بفعل تغول الخطاب الديني التقليدي، تم وضع حاجز نفسي وفكري بين “التقدم” و”الإيمان”، وكأن التجديد خيانة للتراث، والعلم معادٍ للعقيدة. في حين أن تاريخ الحضارة الإسلامية يثبت العكس.

ثالثًا: هل العقلية العربية ترفض التقدم؟

ليست المشكلة في العقل الفردي العربي، بل في العقل الجماعي السائد، الذي نشأ في بيئة تكرس الخوف من التغيير، والاتكال على الغيبيات، والارتباط المَرَضي بالماضي. ومن بين بعض مظاهر هذه العقلية نذكر:

• الخوف من النقد والتجديد.

• تقديس الزعيم أو الشيخ أو الفقيه.

• الخلط بين الهوية والانغلاق.

• ثقافة “العيش بالتدبير الإلهي” بدلًا من التخطيط العقلاني.

لكن هذه العقلية ليست قدَرًا، بل هي نتيجة بيئة قابلة للتغيير بالإرادة السياسية والإصلاح الثقافي.

رابعًا: الطريق نحو النهوض

1. إصلاح جذري للتعليم: نحن بحاجة إلى تعليم يحترم السؤال، لا يُقدّس الإجابة، يُربي على البحث لإبداع ويشكل قطيعة عن اوالاستنساخ.

2. تحرير الدين من قبضة الجمود: نحتاج إلى خطاب ديني عقلاني، يُصالح الأمة مع الحداثة، ويُعيد ربط الدين بروحه الحضارية الأصيلة: العلم، العقل، والعمل.

3. دولة القانون والكفاءة: لن ينهض مجتمع يحتقر العلماء ويُكرم المتملقين. فلا تُثمر الكفاءات إلا في بيئة شفافة، عادلة، تفتح المجال للجميع دون محاباة.

4. دعم البحث العلمي والابتكار: الإنفاق على البحث في العالم العربي أقل من 1% من الناتج الوطني، مقابل 3% إلى 5% في الدول المتقدمة. كيف نُريد التقدم ونحن نبخل على عقولنا؟

ختاما، دعونا نؤمن بأننا نستحق الأفضل، فليس قدر العرب أن يكونوا متخلفين. نحن لا نعيش لعنة تاريخية، بل نعيش نتائج اختيارات سياسية وثقافية خاطئة. فالعقل العربي ليس عقلاً عاجزًا، بل هو عقل مكبّل، ينتظر من يفك قيده.

فالتغيير يبدأ حين نكف عن السؤال: “لماذا نحن متخلفون؟” ونبدأ بالسؤال: “كيف نصنع تقدمًا حقيقيًا؟”

تعليق واحد