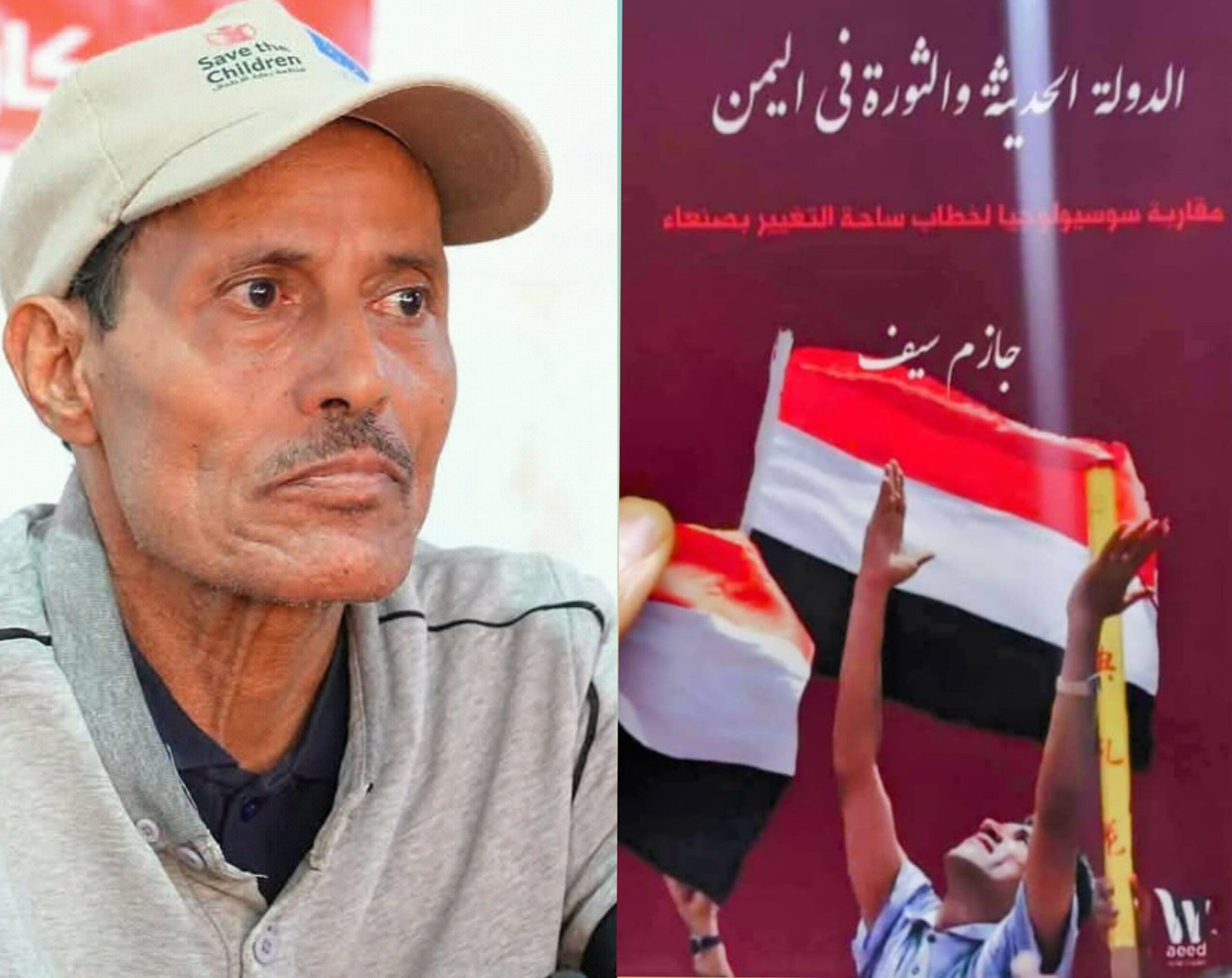

بعد أكثر من عقد على ثورة فبراير 2011 في اليمن وما تبعها من تعقيدات، يقدم الكاتب والباحث اليمني جازم سيف في كتابه (الدولة الحديثة والثورة السلمية في اليمن) مقاربة سوسيولوجية تسلط الضوء على أحداث ساحة التغيير في صنعاء.

يتناول الكتاب، الذي يتألف من 194 صفحة وصدر عن منشورات مواعيد للدراسات والترجمة والنشر في صنعاء – اليمن، عام 2024، مرحلة حساسة من تاريخ اليمن، مفسحًا المجال لفهم تلك الأحداث بعيدًا عن الضجيج والعواطف.

يشير أحمد السلامي في تقديمه إلى أن البعد الزمني يسمح الآن بتأمل هادئ. يرى أن الكتاب يعلو فوق تفاصيل الأحداث ليرصد تنوع الخطابات في الساحة، وكيف تخيل اليمنيون الدولة الحديثة التي طالما حلموا بها.

يطرح الكتاب مفارقة واضحة, فرغم الرغبة العميقة في التغيير، لم يكن لدى المجتمع تصور واضح لبديل فعلي. هذا الافتقار إلى رؤية واضحة أدى إلى استبدال الأشخاص دون تحقيق أي تغيير حقيقي في النظام، مما ساهم في انزلاق البلاد نحو الفوضى والانقسامات المستمرة. يركز سيف على إشكاليات عميقة كانت عائقًا أمام نجاح الثورة، مثل الخلط بين النظام والدولة.

سقوط الرئيس لم يكن يعني بالضرورة بناء دولة جديدة، بل تسبب في انهيار مؤسسات الدولة. كما يناقش غياب البديل الواضح، حيث طغت الخطابات العاطفية على الحلول العملية، بالإضافة إلى عجز الأحزاب عن تقديم بديل عصري يمثل طاقة الشباب الثائر.

تعتبر فكرة الدولة الحديثة من القضايا المركزية التي تشغل المفكرين في العالم العربي، خاصة بعد التغيرات التي شهدها الربيع العربي. يسعى الكتاب لاستكشاف هذا المفهوم المعقد، متتبعًا جذوره في الفكر السياسي الغربي، ويحلل التحديات التي تواجه تجسيده في السياقات العربية والإسلامية.

يتناول الكتاب أيضًا السجالات الفكرية التي ظهرت حول مفهوم المجال العام كفضاء للحوار العقلاني حول الدولة والسياسة، وهو مفهوم أصبح ضرورة ملحة في المجتمعات.

يستعرض الكتاب تجارب تاريخية حاولت تشكيل نموذج للدولة، مثل الدولة العثمانية وإصلاحات محمد علي، مشيرًا إلى العوائق البنيوية التي واجهتها. ومع اندلاع أحداث الربيع العربي، عاد السؤال حول الدولة الحديثة إلى الواجهة، حيث يطرح الكتاب تساؤلات أساسية حول معالم الدولة التي تتوافق مع تطلعات الشعوب العربية، مؤكدًا على أهمية الدراسات البحثية العميقة لفهم هذه التجارب وتحليلها.

يخصص جزءًا هامًا لمناقشة المجال العام كعنصر أساسي في بناء الدولة الحديثة، ويستند إلى تعريفات توضح أن هذا المجال يعد ساحة مفتوحة للمشاركة والحوار حول الأفكار المرتبطة بالدولة.

يوضح أن نموذج الدولة الحديثة المرتبط بالحداثة الغربية يواجه صعوبات في التجذر في البيئة العربية، ليس بسبب اختلاف القيم الجوهرية، بل نتيجة لغياب أو ضعف هذا المجال العام الحيوي. يشير إلى أن تشكيل هذا المجال هو المدخل الأساسي لبناء توافق حول معنى الدولة وآلياتها.

يمثل الكتاب مرجعًا مهمًا، حيث يربط بين الأفكار النظرية والتجارب التاريخية والتحديات الراهنة. يؤكد أن الطريق نحو بناء دولة حديثة حقيقية يمر عبر إحياء المجال العام كفضاء للحوار والتوافق على القيم والمؤسسات، ويبرز أهمية البحث والاجتهاد، معترفًا بصعوبة المهمة لكنه يصر على ضرورتها لتحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المنشودة.

على صعيد آخر، يتناول الكتاب مفهوم الدولة الحديثة بشكل واضح، حيث يبرز أن الدولة ليست مجرد حكومة، بل هي مؤسسة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وتوفير الأمن. يتطلب ذلك عقدًا اجتماعيًا ودستورًا يضمن انتخابات حرة وفصل السلطات، مما يسهم في تحويل الأفراد من رعايا إلى مواطنين لهم حقوق وصوت.

خطابات ساحة الاعتصام

كما يستعرض تحليلاً لخطابات ساحة الاعتصام في صنعاء، مشيرًا إلى أنها كانت مجالاً مفتوحًا للنقاش حول قضايا حيوية، لكنه يكشف عن استغلال الأحزاب للساحة من خلال تشكيل تشكيلات ثورية وهمية، مما أدى إلى تفكك الساحة إلى مجموعات منغلقة.

كما يتناول مشكلة صناعة الأبطال الوهميين، حيث قامت بعض القوى بمنح ألقاب مثل “البطل” بهدف استغلال حماس الشباب، مما أدى إلى خلق أوهام زعامة. يلاحظ جازم أيضًا ممارسات تتناقض مع شعار ثورة سلمية، مما أدى إلى هروب من النقاش المدني إلى لغة القوة.

يشير إلى ازدواجية الخطاب في التمويل، حيث تكشف التبرعات السرية عن تباينات في توزيع الموارد، مما يبرز عدم العدالة في الحصول على الدعم.

تنافس الخطابين التشكيك والتكتيكات في الثورة اليمنية

ظهر في سياق الثورة اليمنية خطابان متنافسان تركا أثرًا عميقًا على مسارها. الأول هو خطاب التشكيك، الذي اتسم بنشر اتهامات جاهزة وأحكام مسبقة تستهدف تشويه صورة أفراد أو جماعات سياسية.

اعتمد هذا الخطاب على أوصاف عدائية تُشيطن “الآخر”، مما قوض أسس التعايش وأعاق أي حوار بناء، وغذى ثنائيات متصارعة مثل “الثائر النقي” مقابل “الثائر الخائن”.

في المقابل، برز خطاب التكتيكات كرد فعل من داخل القوى الثورية نفسها، حيث قام أفراد وناشطون بمهاجمة قياداتهم العلنية، داعين إلى تبني خيار التصعيد كطريق وحيد للنصر.

ورغم نجاحه المؤقت في تقديم صورة تماسك، أفرز هذا الخطاب سلبيات خطيرة، مثل انتحال الألقاب والمسؤوليات، مما عمق الاحتراب.

كلا الخطابين، التشكيك والتكتيكات، شكلا وجهين لعملة واحدة, حيث غذى الأول التمزق الداخلي، بينما حاول الثاني احتوائه. لكن كليهما ساهم في تعقيد المشهد اليمني وإبعاده عن أهدافه الثورية الأصلية.

الفضاء الرقمي والتسوية السياسية.. فشل في تحقيق الحلم

تحول فيسبوك من مجرد منصة تواصل اجتماعي إلى ساحة حوار واسعة، حيث انطلق اليمنيون في نقاشات تعكس “منطق اللحظة”. لكن هذه النقاشات أظهرت تشوهات عميقة في فهم الدولة الحديثة.

فقد ظهرت تصورات متناقضة حول مفهوم الدولة: البعض اختزلها في نظام برلماني، وآخرون اعتبروها بديلاً عن الأعراف القبلية، بينما حصرها آخرون في نموذج فيدرالي أو حكم إسلامي مثالي. بل ووصل الأمر ببعض المشاركين إلى ربط الدولة بالعلمنة وحرية الجنس، مما عكس جهلًا عميقًا بطبيعة الدولة العصرية.

ازدادت الأمور تعقيدًا بسبب طبيعة التواصل الافتراضي. فقد أدى غياب نبرة الصوت وإشارات الجسد إلى سوء فهم وخصومات غير مقصودة. كما انتقلت الصراعات الواقعية إلى العالم الرقمي، حيث استُنسخت ثقافة الإقصاء والاتهامات المتبادلة، مما غيّب أي أثر لحوار بنّاء.

على الصعيد الآخر، جاء خطاب التسوية السياسية، الذي قدّم نفسه كحل لإنقاذ اليمن من “حالة اللادولة”. لكن هذا الخطاب اختطف روح الثورة وحوّلها إلى مساومة سياسية ضيقة، حيث مُنحت حصانات لقوى النظام السابق بينما جُمدت مطالب التغيير الجوهرية.

سرعان ما انكشفت هشاشة هذا المسار. القوى الثورية التي اتحدت ضد الاستبداد تشرذمت، وسادت ثقافة الإقصاء وفقدان الثقة بين الشباب وقادة الأحزاب. تعمقت الانقسامات حول مفهوم الدولة، بين من رأوا اليمن “بلا دولة” يحتاج إلى إعادة بناء، وآخرين اعتبروا أنه “دولة مسلوبة” تحتاج إلى إصلاح.

ختاما ، يبرز الكتاب أهمية إعادة التفكير في مفاهيم الدولة والمجال العام، ويدعو إلى بناء تصور واضح يتجاوز الانقسامات الراهنة. إن الثورة الحقيقية تتطلب رؤية مشتركة وإرادة جماعية لتحويل الأحلام إلى واقع، وهذا يتطلب جهودًا متواصلة لفهم الأخطاء السابقة وتجاوزها.

تُظهر ثورة الشباب الشعبية السلمية في اليمن رغبة حقيقية في التغيير، نابعة من معاناة الشعب تحت وطأة الفساد والاستبداد. لقد أفرزت هذه الثورة حراكًا سياسيًا يعكس حاجة ملحة لإسقاط النظام وإجراء تغييرات جذرية في شكل الحكم.

ولكن، وسط هذا الزخم الثوري، واجهت القوى السياسية تحديات كبيرة تمثلت في غياب التوافق والرؤية الواضحة.

لقد كان من الضروري بناء مجال عام حقيقي يسمح بالحوار والديمقراطية، لكن ما حدث هو تشتت الجهود وتباين المواقف. لقد أظهرت الساحات أن الأخطاء الثورية، مثل نزعات الاستحواذ والشمولية، لا تزال تعرقل سبل التغيير الجذري، مما يتطلب إحياء النقاشات الفكرية حول مفهوم الدولة الحديثة وضرورته.

إن المستقبل يحتاج إلى خطاب يتجاوز الانقسامات، ويعزز التنوير والتعاون بين جميع الأطراف. يجب أن نسعى لبناء مؤسسات سياسية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب، تعتمد على قيم الثقة والحوار.

فالثورة ليست مجرد شعارات، بل هي عملية تتطلب تفكيرًا عميقًا ورؤية مشتركة، لتنطلق نحو بناء دولة حديثة تلبي احتياجات المجتمع وتحقق العدالة والحرية للجميع.