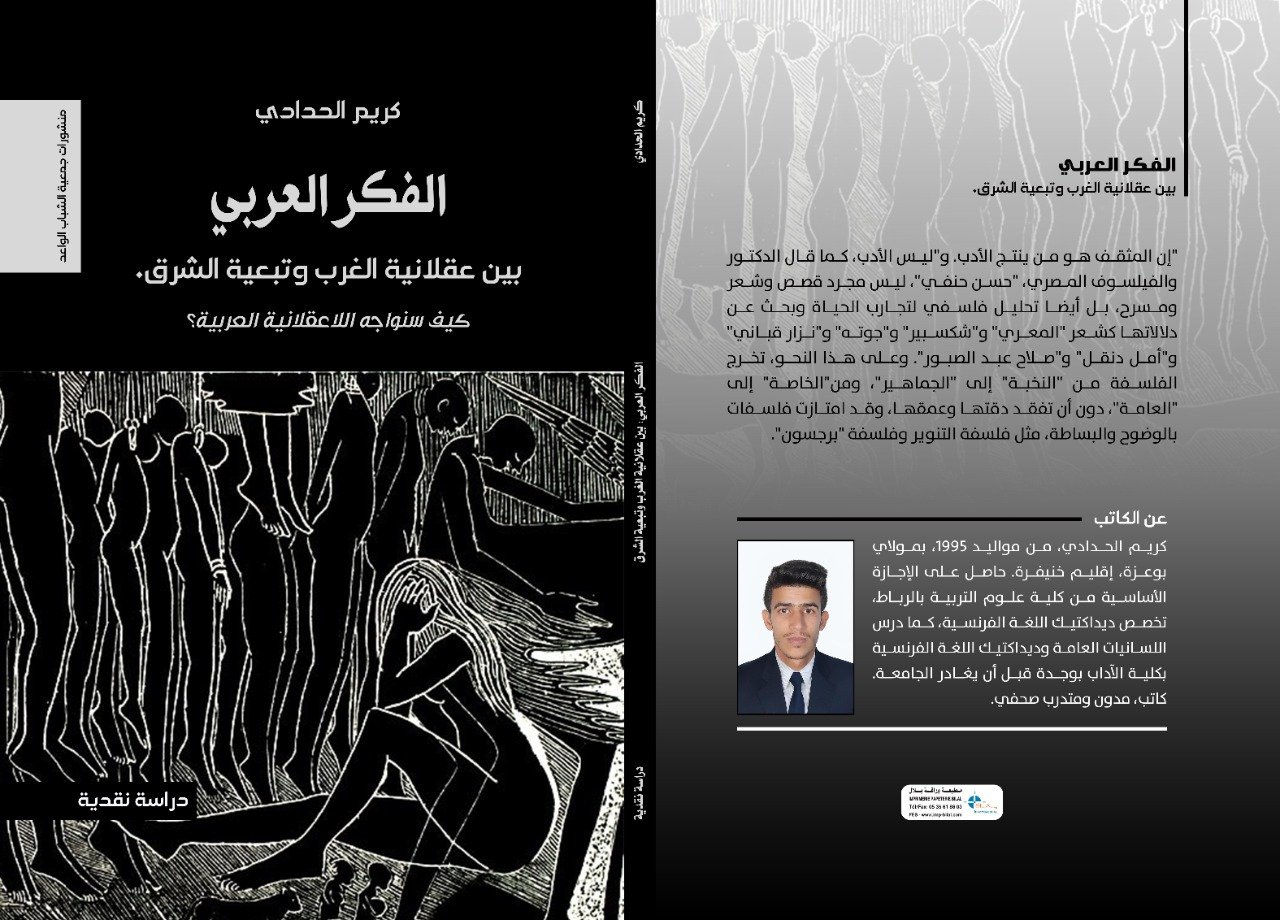

في الحقيقة أنا لن أتناول معطيات الكتاب كاملة نظرا لغناه الفكري، ولكن سأشير فقط، بما يسمح به الوقت، لبعض الإشكالات المهمة وسأقفز عن أخرى تاركا إياها للكاتب كي يوضحها لنا أكثر…

يفتتح الكاتب نصه بالسؤال: لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب؟ وهل تأخر العرب فعلا؟ وكيف سمحوا بذلك وهم نيام؟ مشبها حالتنا بسيزيف الغير مفكر… هذا السؤال يشكل بداية الوعي بالذات (الذات المتخلفة) والوعي بالآخر (الآخر المتقدم) والوعي بالفارق (التخلف) سؤال يحمل في طياته بعدًا فلسفيًا عميقًا ومركبًا، ويتطلب منا النظر إلى مجموعة من العوامل التاريخية، الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية التي أسهمت في تحديد مسارات تطور كل من الغرب والعالم العربي.

الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة، لأنها تتداخل فيها الكثير من الخيوط المعقدة التي تراكمت عبر العصور. ولكن لنحاول تفكيك هذا السؤال الفلسفي في عدة فقرات تتسم بنوع من العقلانية.

إن تاريخ الغرب والعالم العربي يختلف تمامًا في بنياته الأساسية ومراحل تطورهما. ففي العصور الوسطى، كان العالم العربي في ذروة ازدهاره العلمي والثقافي والفكري.

كانت بغداد، قرطبة، ودمشق مراكز حضارية تضيء العالم المعرفي، بينما كان الغرب يعيش في ظلام العصور الوسطى. ومع بداية عصر النهضة في الغرب، بدأ الفكر الغربي يتوجه نحو العلم والتجربة، في وقت كانت فيه بعض أجزاء العالم العربي قد عانت من انقسامات وصراعات دينية وطائفية، مما أوقف مسيرة التقدم والابتكار.

يمكن أن يُنظر إلى النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر والسادس عشر على أنها لحظة محورية في تقدم الغرب. هذه الفترة كانت هي بداية التحول إلى التفكير العقلاني، والاستفادة من منجزات الفلسفة الإغريقية والرومانية وإعادة تفسيرها وتطويرها، ودراسات أخرى تقر بأن العرب عادوا لما ترجمه العرب عن اليونان ولم يعودوا للثرات اليوناني والروماني مباشرة.

بينما في العالم العربي، كان الفكر الفلسفي والعلمي قد توقف بعد فترة من الازدهار في العصور الإسلامية الذهبية. فقد شهدت المنطقة انحسارًا في حركة الفكر والتطور نتيجة للانقسامات السياسية، والتخلف عن روح التحديث العلمي، وتدهور المؤسسات العلمية.

من ناحية أخرى، يكمن أحد الأسس الفلسفية في أن التقدم لا يقاس فقط بتقدم العلم والتكنولوجيا، بل يمتد إلى مدى قدرة الأمة على تبني الأفكار الجديدة وفتح آفاق الإبداع في مختلف المجالات.

والغرب، بمؤسساته الفكرية والتعليمية الحرة، سعى دائمًا إلى تحفيز الفرد على التحدي والابتكار. بينما في بعض المجتمعات العربية، قد تكون هناك مقاومة للتغيير أو تحول في بعض القيم الاجتماعية والثقافية التي تدعو إلى الجمود أو التشدد في بعض الأحيان.

يتحدث الكاتب عن المنهج التاريخي كأفق لمعرفة تأثيل المفاهيم ومعانيها، يتطرق بهذا المنج للثرات العربي والنقد للفكر الغربي في تجلياته المادية الصارخة، وأيضا لارتكان العقل العربي والتقليد الأعمى، من جهة أخرى، لهذا النموذج المادي الخالص (من منظور الكاتب)…

وسؤالنا له كالتالي: هو في ماذا تقصد وتحصر الثرات؟ هل هو الموروث الثقافي من عادات وآداب وتعابير وتنظيمات بلغة العروي؟ أم نحن نتحدث عن موروث ثقافي وفكري وديني وأدبي وفني بلغة الجابري؟

أم كل ما هو مرتبط بالزمن الماضي وما خلق ولا زال موجود يلازم واقعنا؟ باعتباره ماضٍ يعيش في الحاضر ومتحكم فيه لا يمكن إقصائه بلغة طه عبد الرحمان؟

إن هذا النقاش يجرنا مباشرة لإشكالية الحداثة… جدلية التحديث والحداثة، هذه الأخيرة التي يعتبرها الكاتب القطع مع كل أشكال الانحطاط والتدني والرجعية واللامعقول. من أجل إصلاح عقلاني يدفعنا بعيدا عن عصور الظلام.

أما الأول، فهو كل أشكال التصنيع والبنية والمهنية المعقدة والزيادة في الثروات ومحو الأمية والتوسع في المدن، إنه نوع يدل على الحركة والاندفاع نحو تحقيق نموذج ما هو وصول وضع متطور عن نقطة المنطلق! وهو الدافع للحداثة، كغاية مثلى منطلقها ومنتهاها العقل.

في هذا الصدد يتساءل الكاتب عن إمكانية بلورة عقلانية عربية خالصة بعيدا عن تصور نموذج حداثي غير أربي المركز، كما فعلت سنغافورة والصين وإيران…؟

متحججا على هذا بانتقاد الغرب لأنفسهم بأنفسهم ولنا في نيتشه وهوسرل وهيدجر ودريدا وفوكو…خير مثال، كون هذا العالم تمزقت أخلاقياته وتشرذمت مبادئه.

إنها لخسارة جسيمة أن يتبع العقل العربي تلك النزعة المادية للعقل الغربي في إطار تمجيدها ومحاولة توطينها… هذا التقليد السلبي الأعمى يفقد العقل العربي أصالته أو “جلبابه” بلغة استعارية للكاتب. كما قلنا لنا في نقدهم لأنفسهم أمثلة بالغة، أضيف لها زيغموند باومان واصفا انحطاطاتهم وسيولة مجتمعاتهم وعلاقاتهم.

إن التوغل المعرفي والشراسة البحثية في جل الموضوعات لمجتمع معين، لا ينفي القصور الذهني على المستوى الأخلاقي والقيمي الذي تعرفه هذه المجتمعات، ووجود هذا العيب يجعلنا نسائل تلك العقلانية المفرطة التي يتغنون بها. لذلك نحن بحاجة لعقل عربي نفتخر بوجوده علانية بدون احتشام. لكن أن تكتسب هذا العقل، بمعنى أن تتغير، مشروط بأن تترك وقت من اليومي لك لتفكر.

يتحدث الكاتب أيضا عن الاستشراق، وفي خضم تلك التحريفات المقصودة من قبل المستشرقين وما يكتبونه عن الثقافة العربية والمسلمين خصوصا من تشوهات وتحريفات باطلة، وجب علينا مجابهة هذه الانتاجات المحرفة المعادية لهويتنا ولبوسنا الثقافي والتي تبرر استنزافها لثرواتنا بخطاب جميل ومغلف بالتدليس والتزييف والتكذيب…

وأيضا المنافية لمذاهبنا العقائدية وتياراتنا الفكرية الخاصة. عندما نتحدث عن الاستعمار وتأثيراته في المجتمع العربي المسلم، فإننا لا نتناول مجرد تاريخ مؤلم أو ذاكرة جماعية مريرة، بل نحن بصدد قراءة متعمقة لفصل طويل من التفاعل بين الهوية والسلطة، بين القيم الأصلية والقوى الطارئة.

الاستعمار لم يكن فقط احتلالًا للأراضي، بل كان ضربًا عميقًا في بنية المجتمعات، تشكيلًا للوعي، وإعادة تشكيل للمصير. لقد بدأ الاستعمار الغربي في المنطقة العربية كأداة للهيمنة الاقتصادية والسياسية، لكنه سرعان ما تحول إلى عملية معقدة من التفكيك الاجتماعي والثقافي.

أصبح المجتمعات العربية الإسلامية أمام أزمة هوية حادة؛ كيف يستمرون في التمسك بجذورهم العميقة وهم في مواجهة موجات من الثقافات والفلسفات التي تسعى لتدمير ملامحهم؟

وكيف يمكن الحفاظ على الهوية الدينية في وقت تتسارع فيه آليات التغريب وفرض النماذج الغربية؟ لقد عمد المستعمرون إلى تفكيك البنية الثقافية للمجتمعات العربية الإسلامية عن طريق إضعاف النظام التعليمي التقليدي، وتدمير المؤسسات الدينية، وفرض لغاتهم وعاداتهم.

فالسوق الاقتصادية التي كان يحكمها النظام الاستعماري لم تكن سوى امتدادًا لفكر التغريب الذي يهدف إلى جعل المجتمع العربي المسلم في حالة دائمة من التبعية الثقافية والسياسية. في هذا السياق، يمكننا أن نفهم أن عملية الاستعمار لم تكن مجرد سيطرة اقتصادية فحسب، بل كانت عملية فلسفية تهدف إلى تدمير مفهوم الاستقلالية الذاتية التي كانت تسود في المجتمع العربي المسلم.

لقد حاول المستعمرون أن يزرعوا في عقول الناس شكوكًا حول قدراتهم، وحول قيمهم، وحول تراثهم. ونتيجة لذلك، أصبحت الهوية في حالة من الانفصام بين الماضي والحاضر، بين الدين والعقلانية، بين الشرعية الثقافية والنماذج المستوردة.

لكن رغم كل هذه التأثيرات العميقة التي خلفها الاستعمار، يظل الأمل قائمًا في إمكانية الشفاء وإعادة البناء.

فالمجتمع العربي المسلم لا يزال يمتلك طاقة روحية وثقافية هائلة يمكن أن تشكل مصدرًا لإعادة استكشاف الهوية وتنميتها. بيد أن هذا لن يكون ممكنًا إلا إذا تم الاعتراف أولًا بأن الاستعمار لم يكن مجرد عملية تاريخية انتهت مع انتهاء الحقبة الاستعمارية، بل هو إرث مستمر يعيد تشكيل الواقع بأبعاد جديدة.

وإذا كان هناك دروس يمكن استخلاصها من التاريخ، فهي أن التحدي الأكبر هو في إعادة بناء فكرة “الحرية الذاتية” بعيدًا عن التأثيرات الاستعمارية، مع إدراك أن الحرية لا تعني فقط التحرر من الاستعمار السياسي، بل التحرر من قيود العقول المسلوبة، وإعادة خلق هوية حية ومتجددة يمكنها أن تتناغم مع المتغيرات العالمية دون أن تفقد جوهرها.

ويبقى السؤال الأخير المركزي في الكتاب هو: كيف نواجه اللاعقلانية العربية؟

الكاتب سيتناول هذا السؤال من منطلق المعتقد، و”الأزمة الشعورية” التي يعاني منها الإنسان العربي المتمثلة في التبعية المادية للغرب والمنهمك في تقليدها، مسلطا الضوء كذلك على المعيقات التي تحول دون تطور العقلية العربية وتهدد كينونتها…

أقول: إن مواجهة اللاعقلانية في الفكر العربي ليست مجرد سعي عقلاني لفهم الواقع، بل هي مسألة وجودية تتطلب من الإنسان العربي أن يعيد بناء نفسه من جديد، لا في فكره وحسب، بل في تاريخه ذاته، وفي الطريقة التي يقرأ بها العالم.

إذ كيف لنا أن نواجه اللامنطق وقد نبتت جذوره في عمق الذاكرة الجماعية، وتُزيّنها خرافات الماضي وتقديسات التقاليد؟ وكيف نطوّر عقلنا ونحن غارقون في بحارٍ من الجهل المستتر وراء ستار من العاطفة والارتباطات الطائفية والقبلية التي لا ترى في الفكر إلا عدواً؟

اللاعقلانية ليست مجرد ضياع في التفكير، بل هي مرض عضال يصيب الروح قبل العقل، حين يسقط الإنسان في متاهات “الأيدولوجيا” و”القداسة” و”الموروث”، ويغلق أمامه أبواب السؤال.

ولكن كيف نهدم هذه الأسوار التي شيدها التاريخ؟ في رأيي، لا سبيل أمامنا سوى أن ننقلب على أنفسنا، نبدأ من الشك ونظل نبحث عن الحقيقة، لا كغنيمة نبحث عنها، بل كأفق مفتوح لا تنتهي حدوده. فالتفكير العقلاني لا يتأتى إلا من خلال تساؤلات لا تُغلق، ومن خلال الشجاعة لرفض ما هو سائد، حتى وإن كان مألوفًا أو مبجلًا.

اللغة، في هذا السياق، هي ساحة المعركة الأولى. في كل كلمة ننطقها، في كل جملة نكتبها، يمكننا أن نفتح أفقًا جديدًا من الفهم. لغة العقل تقتضي أن ننقّي مفاهيمنا من الغبار الذي تراكم عليها عبر العصور، أن نتجاوز الحواجز التي تحجب الحقيقة، وأن نتحرر من لغة التزويق والخداع التي كثيرًا ما يتخفى وراءها اللاعقلانيون. نحن بحاجة إلى لغة ترفض التبرير العقيم وتقبل التصحيح الجذري، لغة لا تُسكن العقل بل تثيره، ولا تردد الموروث بل تعيد تقييمه وتفكيكه.

اللاعقلانية في الفكر العربي ليست إلا نتيجة لتاريخ طويل من الإقصاء المنهجي للروح النقدية، ومن استسلام عميق لثقافة التواكل. لكن الطريق نحو العقلانية يمر عبر مقاومة هذا الاستسلام، وفي هذه المقاومة تكمن الحرية الحقيقية.

علينا أن نجرّب الفكر كمنهج، لا كوسيلة لتبرير واقعنا، بل كأداة لتغييره. فمن هنا يبدأ الأمل: أن نواجه اللاعقلانية ليس في الخارج وحسب، بل في داخل أنفسنا، فنحرّر عقولنا أولًا، ثم نحرّر مجتمعاتنا.

جمعية جسور القراءة