تمهيد

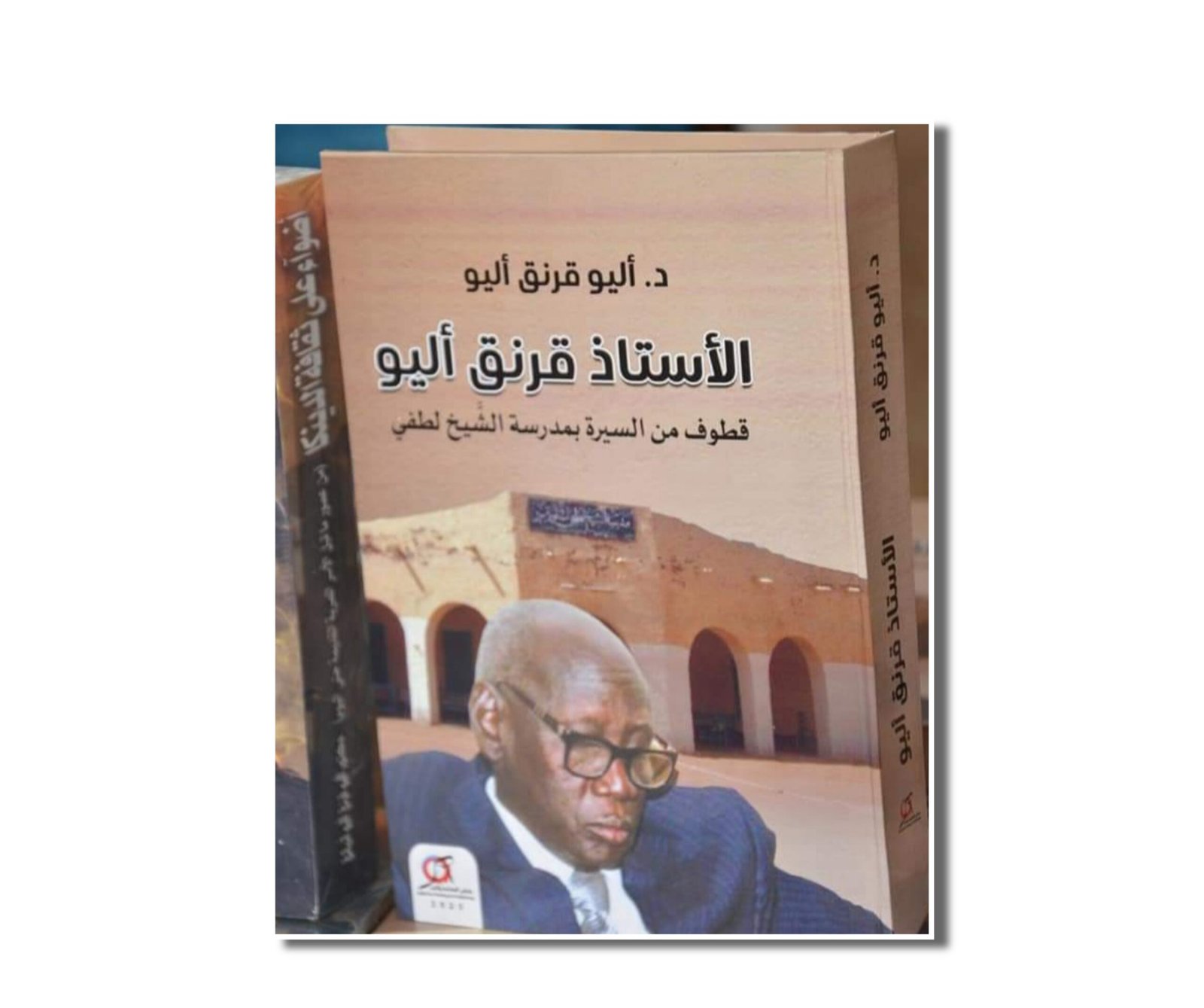

اطلعت على هذا الكتاب الذي هو جديد في عصره لا في بابه إذ أن باب سرد السيرة الذاتية الغيرية موجود وبكثرة بيد أن يكتب شاب من جنوب السودان هو الأستاذ الدكتور أليو قرنق أليو، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي للعام 2010 من جامعة الزعيم الأزهري؛ لهو الجديد الجيد في هذا العصر الحديث؛ لسبب أنَّ التوثيق التاريخي أو باب التآليف عموماً في دولة جنوب السودان حديث عهد في ذاته باعتبار أن الدولة عمرها عقْدٌ من الزمان وكان من الخير أن يبدأ الإخوة في جنوب السودان كالأستاذ أليو قرنق بالكتابة مبكراً حفظاً للموروث الإجتماعي والثقافي والنهضوي لدولتهم بلا شك.

موضوع النص

يتمحور نص الكتاب في أمرين اثنين هما: السيرة الذاتية الغيرية للأستاذ قرنق أليو؛ والد الكاتب والمعلم بمدرسة الشيخ لطفي الثانوية – تأسست المدرسة سنة 1945 – برفاعة حاضرة الإقليم الأوسط؛ وأحب الاصطلاح عليها بـــ “مدينة العلم والنور” ذلك لأنَّها أول المدن السودانية اهتماماً بأمر التعليم وقد سبق المدرسة المذكورة أوَّل مدرسة لتعليم البنات في السودان (1903) والتي أنشأها الأستاذ المرحوم بابكر بدري (1861 – 1954)؛ وهذا معروف ومشاع بين الناس؛ هذا في أمر العلم .

أمَّا في أمر النور فقد خرج منها الأستاذ محمود محمد طه (1909 – 1985)؛ الإنسان والعالم الربَّاني؛ وهو معروف أيضاً بطبيعة الحال ولا يحتاج مني إلى تعريف أو قل: فائدة الخبر.

المحور الثاني للكتاب وهو جيد في جملة بابه وتناوله لسرد الأحداث والتواريخ والأفكار المصاحبة لفترة تدريس الأستاذ المرحوم قرنق أليو بالمدرسة ثم سرد الأحداث المصاحبة لدراسة الكاتب بها مما يعطي فكرة متكاملة عن البيئة والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية وهلم جرا؛ التي واكبها الجيلان؛ جيل الأستاذ وجيل الطالب وقد أحسن الكاتب الجمع بين الأمرين في نسق متسق لا يخلو من مصداقية مهنية وتدعيم بالصور والمراجع ذات الصلة.

حول الكتاب المذكور

لكن لدي بعض الملحوظات في فكرة الكتاب وأسلوب الكاتب وأراها مهمَّة وتناقش فكرة الكتاب لا شخصية الكاتب يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولاً، في الافتتاحية “شكر وعرفان” وردت العبارة التالية: (وكانت الغاية في المبتدأ هو: توثيق دوره ودور المدرسة في تشكيل الوعي القومي لجنوب السودان) ص 14.

قلت: هذه العبارة فضفاضة وممطوطة لأبعد غايات الفضفضة والمط، لسبب أنَّ تشكيل الوعي القومي لجنوب السودان لم يكن في مدرسة الشيخ لطفي الثانوية؛ إذا قصد الكاتب الوعي السياسي أو خلافه فيما يتعلق بالطلبة الدارسين بالتحديد لا الطاقم الدراسي أو الإداري فهذا بعيد عن فهمي أنا لموضوع الكتاب وسيأتي لاحقاً شرحه بين طيَّات هذه الكلمة، بل كان في الخرطوم ومدارسها وجامعاتها ومعاهدها ذات الصلة فهي البوتقة التي تشكَّل فيها ليس الوعي الجنوبي فقط بل الوعي القومي السوداني عامة – راجع صفحة 28 – لمركزيتها أولاً وباعتبارها العاصمة القومية للبلاد ثانياً؛ فهذه الجزئية تحتاج إلى مراجعة وضبط من جديد فيما أرى.

الأمر الثاني في ذات السياق، هو الإشارة إلى تخصيص المدرسة كمؤسسة تربوية تعليمية قائمة بذاتها على تدريب وتأهيل القيادات الوطنية الجنوبية تحديداً ببعد النظر الاستراتيجي المُبَيَّت للانفصال مما يعني خروج المدرسة عن دورها الطليعي في التربية والتعليم ومخالفتها صراحة لقوانين الدولة ولوائح وزارة التربية والتعليم، وينبني على هذه الفرضية أحد أمرين:

الأول، إمَّا أنَّ المدرسة عبارة عن خلية مدنية تعمل على تأهيل وتدريب الطلاب الجنوبيين بالتحديد لتحملهم مرحلة البناء والتنمية والتعمير حال الانفصال السياسي المدروس قبل المفاوضات السياسية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وبين حكومات السودان المتعاقبة منذ قبل الاستقلال، وهذا بعيد جداً إذ لا تتفق عملياً هذه الفرضية لأنَّ المدرسة تم تأسيسها لاحقاً جداً (1945) وأنَّ فكرة حق تقرير المصير نشأت فيما بعد (1993 – 2002 تقريباً رسمياً وعلناً)، وإذا كانت صحيحة – وهي غير صحيحة وتم استغلالها لاحقاً لذات الغرض – فعلى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم إغلاقها فوراً لمخالفتها قوانين منح التأسيس ولا عتب على الجهات المعنية في حق التصرف القانوني حيال ذلك، ويبدو لي هذا ما حدث فيما بعد.

راجع الكتاب والتسجيل التوثيق لمناقشة الكتاب بتاريخ 3 / 12 / 2024، على اليوتيوب.

الثاني، هذا لم يحدث مطلقاً من جانب المدرسة ولا المنهج ولا هي خالفت اللوائح والقوانين المنظمة للمدرسة وللوزارة مما يعني – في تقديري الشخصي – أنَّ الكاتب بالغ للغاية في وصف المدرسة وإدارتها ومديرها العام بما وصفه بــــ ( توثيق دوره ودور المدرسة في تشكيل الوعي القومي لجنوب السودان ) ص 14 وهذه المبالغة تعطي الأحداث والأحياء والأشياء تضخيماً فوق طاقتها فيخرج بذلك الكاتب عن المهنية والحياد ويكون قد دوَّن التاريخ خطأ السيرة الذاتية الصرفة للأستاذ قرنق أليو (أو أثناء الحقبة التي نحن بصدد توثيقها في هذه المسودة وهي النضال بوسائل أخرى أثناء الحرب الأهلية الثانية 1983 – 2005 والفترة الإنتقالية التي تلتها 2011) ص 16، وبالتحديد حيث مراده من العبارة “تشكيل الوعي القومي لجنوب السودان” مما يجب – في تقديري الشخصي – مراجعة شاملة لفكرة الكتاب إذ أنَّها تخالف الحقائق والوقائع بلا شك.

ثانياً، وردت العبارة التالية (فلو لا وجود هذه المدرسة بهذه المنطقة المستنيرة من السودان لما قدمت إدارة المدرسة ما قدمت للسودان وجنوب السودان على حد سواء).

قلت: هذه العبارة بالتحديد تحتاج إلى ضبط ومراجعة دقيقة “للسودان وجنوب السودان” وموضع الضبط والمراجعة والتدقيق هو أنَّ المدرسة لا تفرِّق بين أبناء الوطن الواحد ولم تميز بينهما (حيث عملت الإدارة على انصهار أبناء الوطن الواحد شمالاً وجنوباً في بوتقة واحدة) ص 14، إذ بعد الانفصال السياسي بين البلدين يمكن أن ترد العبارة حال درس الطالب – الكاتب – فيها بعد ذلك لكن قبلها فهذا خطأ لأنَّ الدراسة بعد الانفصال بين البلدين يعتبر بطبيعة الحال أجنبياً فيمكن هنا أن تورد العبارة “على حد سواء” ص 14.

قلت: هذا ليس بتوثيق بقدر ما هو تأصيل لفكرة التحرر من هيمنة الشمال على الجنوب – حسب الإشارة أعلاه وهذا خطأ أيضاً ! لأنَّ فكرة الهيمنة غير صحيحة وإن كان هذا شعور من البعض لا أكثر لكنه ليس هيمنة بإطلاق العبارة على عواهنها جزافاً أو ضربة لازب، وفعلاً للحقيقة والتاريخ تفاقم هذا الشعور للهيمنة والاضطهاد رويداً رويداً منذ عهد الاستعمار (1898 – 1956) وقد ساعدت بعض الجهات الدولية الخارجية وبالتحديد بريطانيا على تعزيز الشعور القومي الجنوبي بغطرسة الشماليين نحو اخوتهم في الجنوب لاعتبارات الجنس واللون والعرق والدين واللغة والقبلية والهوية والعنصرية وصارت تعزز بكل الطرق المتاحة هذا الشعور السالب مما جعل فكرة الغبن والمظالم التاريخية هي الدافع الأوحد والأول وراء عملية الإنفصال لاحقاً وكانت تعرف هذه الفكرة قبل الاستقلال بفترة طويلة جداً بسياسة الإقليم المغلق – وردت هذه العبارة في طيات آخر الكتاب ونسيت رقم الصفحة – وأن يكون جنوب السودان خاضعاً للإدارة البريطانية من ناحية أسلوب التفكير لتسهل عملية الانقياد الطوعي بسلاسة وذات الفكرة كانت نحو الشمال إلَّا أنَّ الشمال قاوم هذه الفكرة بغلبة اللسان العربي والدين الإسلامي بينما أرادت بريطانيا تعزيز دور التبشير الكنسي في المنطقة واعتماد اللغة الإنجليزية بتعليم الحرف اللاتيني لأبناء الجنوب بدلاً عن الحرف العربي – راجع تقرير البروفيسور عبد الله الطيب 1952 حول هذا الأمر وغيره من التقارير ذات الصلة – إلى غيرها من القضايا والأساليب المعروفة.

في تقديري الشخصي، أنَّ كتابة التاريخ الجنوبي كتاريخ مباشر يبدأ بعد الإنفصال السياسي في 2011 لا قبلها، وما قبلها يعتبر توثيق اجتماعي في إطار الدولة السودانية الواحدة مما يعني أنَّ التاريخ الجنوبي غير منفصل بحال من الأحوال عن التاريخ الشمالي من ناحية تدوين وتوثيق الأحداث والنشاط البشري في كافة المجالات الحياتية، ومما يعني أيضاً أنَّ هذا الكتاب التوثيقي بطبيعة الحال بين أسطره – حسب وجه نظر الكاتب – لا يعدو أن يكون محاولة لكتابة السيرة الذاتية الخاصة به أكثر من والده في جانب معين من حياته أو حياة الأستاذ المربي قرنق أليو ولا يعتبر توثيقاً للجنوب الدولة الفتية ٢٠١١ – ٢٠٢٤ كدولة وشعب قائمين بذاتهما.

قال: “وما نتج عنها من نزوح ولجوء صوب دول شرق أفريقيا في المقام الأول” ذات الصفحة 16

قلت: هذا طبيعي جداً بطبيعة الحال حيث ذكر تاريخ النزوح واللجوء “ضد هيمنة الشمال 1955 – 1962” والمتابع للأحداث آنذاك/ راجع كل ما كتب عن تلكم الفترة من السودانيين وغير السودانيين / أنَّه لم يحدث نزوح ولا لجوء بقدر حجم العبارة التي اراها مضخمة للغاية “ضد هيمنة الشمال Against the hegemony of the North” والأحداث لم تكن سوى مطالب مشروعة طبيعية لأفراد من العساكر بجلب أسرهم إليهم أو ما يعرف بالتنقل العسكري من موقع لآخر / راجع شهادة الصادق المهدي في قناة الجزيرة عن هذه الفترة / ولم تكن تمرداً عسكرياً كما هو اليوم من مليشيا الدعم السريع 2023 وإنَّما بدأ عسكرياً كما ذكر الكاتب نفسه سنة 1964.

ملاحظة أخرى في ذات العبارة عن “إفرازات حقبة النضال الأولى لشعب جنوب السودان ضد هيمنة الشمال 1955 – 1962” وهي : “وهي النضال بوسائل أخرى أثناء الحرب الأهلية الثانية 1983 – 2005 والفترة الإنتقالية التي تلتها 2021”.

قلت: هذه العبارة بعيدة الغور للغاية في التأصيل بالنسبة للقارئ لفكرة الإستعداد المبكر لفصل الجنوب عن الشمال مما فهمت منها أنا، وهذا بعيد للغاية إذ تعزيز وتغذية العقل الجنوبي بفكرة الاستقلال عن الشمال أو الانفصال إن شئت نشأت وتعززت لاحقاً بوسائل الإعلام والتخطيط الاستراتيجي الخارجي البعيد وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولم تنشأ أغلب الظن في مدرسة الشيخ لطفي برفاعة حيث يدرس الطلاب الشماليون والجنوبيون في مدرسة واحدة لا تفرق بين هذا وذاك مما خالني إبعاد فكرة التوثيق للراحل المقيم قرنق أليو منفرداً وللمدرسة ثانية وأتداعي قبول فكرة تأصيل الكاتب والكتاب لتعزيز فكرة النضال السياسي الأخير وإن كان بوسائل أخرى كما ذكر صاحبنا، راجع صفحة 16 للتأكد.

بالملاحق صفحة 368 – 369 وعددهم ثمانية عشر طالباً بعد إسقاط الأسماء المكررة الذين اعتمد على جملته التي هي روح الكتاب أن جاز التعبير، لم يكن بينهم ولا واحد ولا الكاتب نفسه أن “تشكل منهم الوعي القومي لأبناء جنوب السودان” لأنَّ ذاك التشكيل أن كان فهو قد حدث بعد الانفصال لا قبله كما قلت أول هذه الكلمة لأنَّ عامل أسنانهم حديثة يمكن أن تؤثر على الأجيال المقبلة لا السابقة فأهل السبق في التأثير هم صفحة 28 باقتضاب كما ذكرهم الكاتب: (جون قرنق ديمبيور، علي عبد اللطيف – وهو أمر غير مقبول ولا معقول إقحام علي عبد اللطيف هنا وتبني الحركة الشعبية لتحرير السودان 1983 حركة اللواء الأبيض 1924 فهذا بعيد للغاية ومغالاة وشطط وبعد عن الحياد في كتابة التاريخ والتوثيق – سريسو ايرو، بوث ديو، بولن الير، وليم دينق نيال).

مما أتقبل بعد فكرة التشكيل هذه من روح الكتاب وأن أتَقَبَّل فكرة توثيق سيرته الذاتية الخاصة لا سيرة الأستاذ الخبير التربوي قرنق أليو كما أراد صاحبها [ سيرة الأستاذ قرنق أليو أنيانق (1938 – 2019) صفحة 50 – 56، فقط ] لأنَّ مجمل الأحداث والمرويات تحكي عن الكاتب إبَّان دراسته هو في المدرسة وجملة الأحداث والتداعيات التي مرَّت به في بقية الفصول الاثني عشر من الكتاب لا المكتوب عنه – ست ورقات لا أكثر ولا أقل – مع الاحتفاظ بالفكرة السياسية للحركة الشعبية لتحرير السودان أكثر من الاحتفاظ على فكرة مضمون وموضوع الكتاب التي كان يمكن كتابتها بأسلوب آخر خلاف ما ورد به وهي من صفحة (11- 32).

النهاية السعيدة

هذه بعض الملاحظات حول الكتاب المذكور لم أقصد تتبعها من الجانب السياسي المحض لكن الكتاب والكاتب هما ما ألزماني بالتتبع من باب كيفية كتابة وتوثيق التاريخ على مضض وعجل دونتها واثبتها ههنا لآخذ الفكرة العامة لكتابي “من حديث الشعر والنثر” تحت الإعداد في العصر الحديث، ولا علاقة لها بالشخصنة بحال من الأحوال فأنا أتكلم هنا عن الكتاب لا المؤلف ورأيي فيه من ناحيتي التاريخ والتوثيق لا غير وأرجو أن يكون مفهوماً ومقبولاً ومفيداً في ذات الوقت.