بقلم: كريم الحدادي

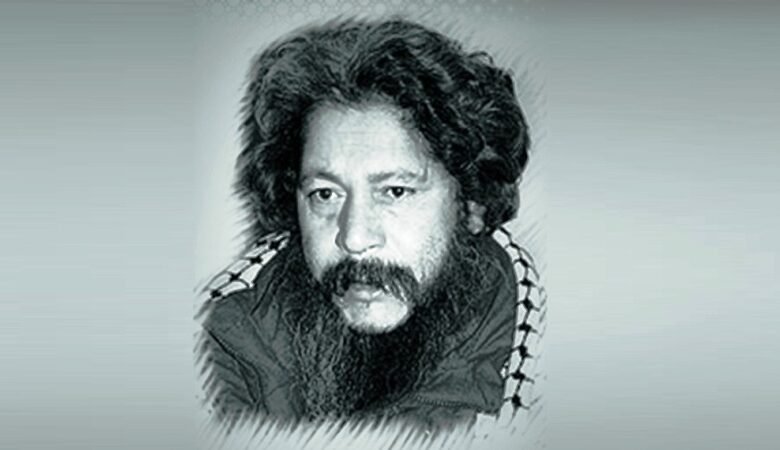

ماذا لو كان “محمد زفزاف” حاضرا بيننا اليوم؟ ماذا كان سيقول، أو يكتب؟ كيف كان سيكتب؟ هل كان ليكتب؟ عن الذكاء الاصطناعي مثلا؟ أو الحرب في غزة؟ عن أزمة اللاجئين والمهاجرين؟ هل كان ليتعلم الموسيقى فيعتزل الأدب؟ والمقاهي الشعبية؟ والليل؟ والحب؟.

هل كان شاعر الرواية العربية ليصبح اليوم فيلسوفا ذي صيت، بعد أن كان شاعرا، ثم قاصا، فروائيا يضرب له ألف حساب في المغرب والعالم العربي، بل وفي العالم، بعد أن ترجمت له مجموعة من الأعمال إلى لغات أخرى ودرست في جامعات أوريا وأمريكا؟

ولد محمد زفزاف سنة 1943 بسوق الأربعاء الغرب، وتوفي سنة 2001، تاركا وراءه ثلة من الأعمال الأدبية، التي تشهد، إلى يومنا هذا، على نبوغ أدبي قل نظيره في المغرب والعالم العربي.

إننا بصدد الحديث عن كاتب عالمي، عاش ظروفا صعبة طوال حياته. ففي طفولته المبكرة، شاء القدر أن يفقد والده وعمره خمس سنوات فقط. وهذه نقطة محورية ضمن مسيرة الكاتب، أعماله، أسلوب كتاباته وقراءاته، نظرته إلى الحياة، إلى الطبيعة، وإلى العلاقات الإنسانية.

خاصة علاقته بأمه الشيء الذي يبدو واضحا في نصوصه، خصوصا، آخر أعماله: “أفواه واسعة”، 1998.

إن فعل الكتابة، كما يتجلى في هذه الرواية، أو هذه الوصية، (باعتبارها خاتمة أعمال الكاتب) يعيد النظر في مفهوم الكتابة والغاية منها. والحديث عن غاية الأدب، سواء المكتوب منه أو الشفهي، هو في نفس الوقت الحديث عن غاية الأديب أو الكاتب، أي الإنسان ووحدته وخيباته والاضطهاد الذي يمارس عليه، والرقابة التي تفرض عليه.

إن كتابة زفزاف، تكشف عن عيوب المجتمع في قوالب سردية جديدة ومتداخلة، تفسح المجال للشخصيات لتعاتب الكاتب وتقف كسد أمام إلهامه ورومنسيته المكبوتة، المفرطة؟ وحاجته إلى مواساة غير قابلة للإشباع، كما قال الأديب السويدي “ستيغ داغرمان”.

لقد أثار “محمد زفزاف” من خلال آخر رواياته المنشورة، أفواه واسعة(1998) أسئلة فلسفية-وجودية، حول الحياة والموت والخير والشر، والعزلة والمجتمع. أسئلة لم يجرأ الكاتب، برغم ذكائه ومعرفته، الإجابة عنها، أو اقتراح عناصر إجابات لها- هو الذي درس الفلسفة، ليتخلى عنها لتدريس اللغة العربية- بل يكتفي بالاستغراب، والدهشة، واللايقين والتأمل.

ويمكن للكاتب أن يؤكد لكم ذلك. فلا شك أنه يتتبع ما يجري وما جرى فوق الأرض. فإذا لم يكن يعرف ذلك، فلا داعي للكتابة. إنه يعرف بكل تأكيد، أو من الواجب أن يعرفه” (أفواه واسعة).

إن رواية أفواه واسعة تحاكي بثيماتها ( الجنون، الموت، الحياة، الفقر، الدين، العزلة، التفاهة، البساطة، الكتابة..)، نصوصا لروائيين وفلاسفة أوروبيين، عاشوا أيضا تجارب حياتية كالفقر، اليتم، القلق الناجم عن الوجود في عالم “غريب” الذي يقول عنه الكاتب: ” يصيبني فيه أحيانا أرق ومرض وأرى فيه وجوها عابسة وأخرى صارمة وأخرى تضحك بهستيرية” (أفواه اسعة).

وهذا القلق الوجودي ليس حكرا على محمد زفزاف لوحده، بل عانى منه روائيون وفلاسفة آخرون، على مر التاريخ، وما يزال ذلك شأنهم اليوم وشأن كل إنسان. الشيء الذي يفسح المجال أمام النقاد والدارسين لمقاربة أعمال “محمد زفزاف” وفق نظريات الأدب المقارن.

فعلاقة الكاتب بالبحر وبأمه تذكرنا بعلاقة “ألبير كامو” (1913-1960) بأمه (رواية الغريب، 1942)، و”ستيغ داغرمان” (1923-1954) (جميع أعماله، بما في ذلك “الطفل المحترق” ، L’enfant brûlé) )، و”ألبير كون ” (1895-1981) (Le livre de ma mère ) حيث تشكل الأم في هذه الأعمال عنصرا مركزيا، ليس فقط في الرواية وإنما في متخيل الكتاب وتجاربهم.

فـ”زفزاف” فقد والده في الخامسة، و”كامو” بعد ولادته بعام، بينما لم يكن “داغرمان” شغل والده الشاغل. إذ تخلت عنه أمه أياما قليلة بعد ولادته، دون أن تفارق مخيلته وأعماله التي تصورها (الأم) في شكل وحش شكسبيري لا يرحم. أما “كتاب أمي”لـ”أبير كون”.

فهو دعوة إلى التدبر في الحب الذي تكنه كل أم لولدها. و “وليدها”، شأنه شأن “كون”، مدلل، لا يريد الزواج ولا ضجيج الشارع، يريد أن يقرأ كثيرا، وأن يتلطف جو المحيط الأطلسي الدافئ، وأن يكتب. بحذر.

إننا بصدد كاتب ملتزم، يدافع عن الكرامة الإنسانية بخبرة مثقف هامشي، سطع نجمه بفعل الحروب التي خاضها مع تنين الحياة وتنين الموت، الذي يتربص بأبهى لحظات حياته المتناقضة. ذلكم هو “محمد زفزاف” الذي عاش ليدافع ليس فقط عن نفسه، بل على القيم، وعلى الحرية وعلى الكرامة الإنسانية، التي يبتلعها الفقر وتطأ عليها أقدام بورجوازية متهورة.

كما لا يخفى على كل قارئ لأعمال “محمد زفزاف” أنه، بالإضافة إلى التزامه الأدبي، يبدي بطرق غير مباشرة آراءه السياسية، في وقت كانت فيه الرقابة الثقافية تعيش أبهى أيامها. وهذا ما يجعل منه كاتبا ملتزما “يمارس السياسة في كتبه” على غرار زملائه “ادريس الخوري” و “محمد شكري”.

أفواه واسعة هي–على غرار “أن تكتب” لـ”مارغريت دورا”- مسائلة لفعل الكتابة، عن طريق تصوير الواقع بكل حذافيره، وفق لغة هي الأخرى واقعية مرة. ربما “كان كولريدج – *Coleridge- على حق حين قال أن أية حياة- مهما كانت في الضآلة- يمكن أن تثير الاهتمام إذا رويت بصدق” وحياة “محمد زفزاف”بواقعيتها وصدقها، لا تثير الاهتمام فقط، بل تثير الفضول والسؤال:

لماذا تخلى محمد زفزاف عن الفلسفة؟ ولماذا كتب: “لقد كتب كل شيء عن كل شيء. من الأفضل أن يغلق الإنسان فمه، وأن يأكل ويشرب وينام ويترك كل واحد وشأنه”؟.

(أفواه واسعة) هل تأثر “زفزاف” بفلسفية ما بعد الحداثة وموت الإنسان والتاريخ والفلسفة؟ لماذا يصر، في آخر أعماله على التنازل والتنكر للكتابة؟ هل تخلى زفزاف عن الأدب؟ كما فعل “عبد الفتاح كيليطو”؟.

* كاتب مغربي