بقلم: كريم الحدادي

ولدت في الأول من يناير عام خمسة وستين ثمان مائة وألف في الريف، غير بعيد عن قرية “مولاي بوعزة”، سميت كذلك نسبة لأبي يعزى، وهو ولي من أولياء الله الصالحين؛ متصوف ومعتكف، عرف بحب الله ورسوله. ولا داعي للخوض في موضوع هذا المكان الوجداني، هذا الفضاء الذي احتوى طفولتي بكل تفاصيلها.

كان عمري سبع سنوات، عندما التحقت بالمدرسة الابتدائية: “مدرسة الزلاقة”. مكان جميل، يتنفس بين أشجار “الكلبتوس” و”العرعار”. كان ذلك أول لقاء لي مع القرية، مع كدينة مشوهة، عالم آخر لم أكن أعرفه، والحق يقال؛ وكانت تلك أول مرة سأفارق فيها أمي. إنه لشيء صعب التحمل حقا. آنذاك و اليوم أيضا. فراق الأم.

لا داعي لأن نغرق في العاطفة الآن و هنا. أو ربما لا يجوز الحديث عن العاطفة فقط أو الدرجة العادية الحيوانية من العاطفة، عندما يتعلق الأمر بالأم. إن العاطفة التي تكون وراءها الأم، ليست عاطفة. إنها الجنون عينه. ولا عيب في أن نحس بالانكسار أمام أمهاتنا وهن معذبات أو بئيسات أو مخذولات.

أن تكون قد خيبت ظن أمك، ولهذا السبب هي بئيسة، فأنت أكثر بؤسا من بؤس جميع “الغوغاء”، “دعاة الرقاد” كما قال “آلان”، عشاق المقاهي الشعبية، “الميتون- الأحياء” كما قال “أينشتاين”.

فارقت أمي لفترات متفاوتة من الزمن. فترات كانت كفيلة بأن تعلمني معنى أن تعيش بدون أم. والأخطر من ذلك، تعيش وأنت مهدد بالسؤال، والقراءة والشعر والجمال والفلسفة والفنون والحب.. و بالغوغاء و الفضوليين.

إن الفضول، يقول” غادامار”، إذا كان يثير الضجر والإنهاك، فذلك في الواقع أن موضوعه لا يتعلق بأحد، وليس له أي معنى بالنسبة للمشاهد، وليس فيه أي شيء يدعو المشاهد إلى العودة إليه حقا…” . ولا مجال للفضوليين، اليوم، الذين لا يهمهم من شأن موضوعهم أي جانب، بأن يعاتبوا “العادة” و يتهمونها بالتحريض على الانهماك في التجسس والفضول المجاني. يقول مونتني بأن “العادة تخدر صواب حكمنا” . ما معنى ذلك؟ يعني أن العادة التي يكون موضوعها فضول مجاني، تبين لنا بجلاء، إلى أي حد يعيش الفضولي عالما ضيقا وفراغا فكريا وجفافا فلسفيا. ما يحرمه من أن يعيش حياته. “ذلك أن العيش بالنسبة لنا هو أن نكون يقظين […] فلسف يعني كان يقظا بالامتياز”.

كرر “نوفاليس” قول ذلك ووافق أرسطو على قول “هرقلطس” أن الحكيم هو “اليقظ بالامتياز”. (توما دوكونانك، الجهل الجديد ومشكلة الثقافة).

أنا لا أهاب الفلسفة والشعر. أهاب فيروس الفضول المجاني. قلت أخاف، لأن الفلسفة والشعر والفنون، ليست – بل لم تكن يوما – “أداة للحوار” ،كما تمنى ذلك عبد السلام بن عبد العالي؟ فالغوغاء بعيدون بآلاف السنوات الضوئية عن الفن. يجب أن يقتربوا أولا، يجب أن يخرجوا من العتمة، من هذا الهوس بالفضح. يجب أن يتخلصوا من “اليقينيات الجماعية” (هاشم صالح) و من الفضول المجاني. فالفضول المجاني هو في آخر المطاف نوع من الجنون. و الجنون من أضداد الفلسفة الثلاثة.

“ماذا تريد من كل هذا؟” يقول بائع سجائر. ( و ماذا تريد أنت؟ و ما شأنك أنت؟ و ماذا بعد؟ وهل طلبت نصيحتك؟ وهل استأذنتني؟ ولماذا تفكر بهذه الطريقة؟ من أنت؟ )؛ سحبت كل هذه الأسئلة التي كانت من القائم أنها ستثير غضبه، ربما يضربني بكأس قهوة أو يسحب الطاولة الخشبية ليسقط حاسوبي المهترئ سلفا، ويتهمني بالسرقة أو سوء التربية أو العقوق أو الظلامية. ..

لذلك أجبته و قلت :” الجو حار اليوم بالمقارنة مع يوم أمس”. ثم باغته بسرعة: “ألم تلاحظ ذلك؟”. يقول “إدوارد سعيد” بأن “تغيير الجمهور يقتضي تغيير مستوى الخطاب” ؛ (المثقف و السلطة)، وهذا ما لا يقوم به مثقفونا المتعجرفون. إنهم يهربون من الجمهور. لا يبالون به. إنه يهددهم في وجودهم و يصيبهم بالذل. لأن أسئلته مباشرة، واضحة. و بالتالي، تبدو و كأن لا جدوى منها بالنسبة لنا. بينما هي كل المعنى.

هذا هو سبب خوفي: إننا نتجه نحو نطاق ضيق. بالأمس كنا نفتخر و نتباهى بكون العالم أصبح قرية صغيرة. اليوم و غدا، سنندم على كون ذلك أصبح حقيقية ملموسة. و أن الوجود أصبح بمثابة متاهة عبثية. يجب دخ الكثير من المعنى فيها. بالرغم من أن ذلك أصبح شبه مستحيل. فالفيروسات تنتشر بسرعة. نحن الذين نريد السرعة. السرعة لا تقتل فقط، إنها تسخر منا.

الجمهور سريع الغضب. هاجسه هو البحث عن الفضيحة. أنا لست فضائحيا. أنا لست مجرما. ولي أرشيف. ولي تاريخ مسجل هناك. باب مكتب الأرشيف، مفتوح. وحروفي مسجلة. فلتقرؤو أو لا تفعلوا، فالقراءة وحدها ليست كافية. يلزمكم إدراك السياق. والسياق في فلسفتي مشوه. لن تجدوه: مهرب.

لقد كنا نضطر، أنا و أخي، للتنقل أسبوعيا من البادية إلى القرية، لنتمكن من الحصول على شهادة؛ بحيث كان هذا هو الهدف الوحيد و الأهم من كل هذا العذاب ومن ثم على وظيفة. يا لقمة العبث الذي كنا نسرح في ملكوته بلا شعور. .

في الواقع هذا ما كان يردده والدي كلما حصلت على معدل جيد، بل كل عشية أحد على الساعة الخامسة مساءا، حيث غالبا ما نكون نستعد للرجوع بكسل إلى الجحيم. كان الأسبوع يمر ببطيء شديد و كأنه يحاكي الفصول. بيد أن كل يوم كان بالنسبة لي- و أنا بعيد عن أمي- بمثابة فصل. و الأخطر من ذلك أنني كنت أعيش الفصول – في الطفولة- بكل تفاصيلها.

كنت أتنفس بعمق عبق الزهور والورود والعشب الطازج في السهول و في “الويدان” ( الوديان) وعلى التلال والجبال وفي حديقة أمي الصغيرة جدا: حيث تدمرني راحة الياسمين ، زهرتها المفضلة، و هي تتنفس عند الباب.

وفي الصيف، كنت أركب ظهور الحمير، أدرب الجحوش على المشي وأدرب الجراء على النباح والكلاب على الصيد و الدفاع عن بيتنا وعني في حال تغيرت عن نفسي، فالكلاب لا تتغير، وهي بالتالي جد مؤهلة لإعادتي إلى صوابي و كبح خروجي غير المرخص له عن المعقول.

كنت إن غابت إحدى كلابي أو قتلها غرباء أو غوغاء لأنها جميلة، أبكي. لم يواسيني أحد عندما فقدت كلابي، الواحد تلو الآخر. لقد فقدت كل كلابي: يا للحظ البائس، لم أكن جديرا حتى بامتلاك كلب أو الاحتفاظ به.

في الصيف كانت ترافقني أختي التي تكبرني بعام، نتسلل إلى شجرة توت هنا و شجرة خوخ هناك، نسرق بعض الثمار، معتقدين أن لا أحد اكتشف جريمتنا الطفولية.

أذكر كذلك أننا، أنا وهي، كنا قد خططنا لاغتيال كلب. كنا نكرهه. و نسخر منه. و كنا نتقاسم نفس النظرة إلى هذا الحيوان الأليف. أليف على نحو مبالغ فيه. ربما لهذا السبب كنا نكرهه. إنه لطيف مع الكل، حتى مع الغرباء. وهذه خيانة عظمى. ربما كنا على حق. لكن، لا أحد منا استطاع أن يرتكب الجريمة. بل لا أحد أعاد الموضوع إلى الواجهة، طيلة سنين أخرى من طفولة ضائعة كصغير ماعز يهوى في سفوح الهملايا.

في الصيف، حيث يسافر أصدقائي إلى الرباط ويذهب بعضهم إلى مخيم بطنجة” أو إفران، كنت أنا أنقب على برك ماء، تمنحني فرصة الاستمتاع بماء زلال، يزيد صيفي معنى ويضفي على هامشيتي هنا في هذه الأودية، نوعا من المواساة، هذا إن سمحت لي جيوش الضفادع والأفاعي المائية المسالمة أحيانا والشرسة أحيانا أخرى، والسلاحف والعلق والخنازير البرية والكلاب المسعورة… بحيث لست حرا هنا في هذه الأودية، في الصيف كما في الربيع.

و حين يأتي الخريف. يضطرب الجو. يعود المسافرون من منفاهم؛ يرحل الزوار والسياح. تجف الأودية. لقد كان الخريف دائما، بالنسبة لي، جهنميا.

أتذكر أول يوم لي في المدرسة، وقد كان في إحدى أيام الخريف. إن كل ما كنت أعرف عن هذا المكان هو إن فيه أناسا يعلموننا كيف نقرأ وتكتب. لذلك سموا “معلمين”. كنت أعرف كذلك أنهم يمارسون العنف ويضربون ويكسرون الأنوف ويوجوه الصفعات، تحت ذريعة التربية. “بيداغوجية الفراغ”؟!

ولعل ما لم ينتبه له زملائي، هو إنني لم أكن أعرف حتى كيف أجلس على الطاولة. فبينما كان الجميع يجلس مرتاحا على المقاعد، اندفعت أنا في رمشة عين و قفزت فوق الطاولة: كنت أحسب أنه يجب أن أجلس كما يجلس الناس عند الحلاق، أو كما يركب آخرون على ظهور الحمير، حيث يولون أرجلهم إلى جهة واحدة. يسمونها في الثقافة الشعبية “ركبة عطارية”؛ أي طريقة امتطاء العطار للدابة. لم أكن تلميذا آنذاك إذن. لقد كنت عطارا.

لم يضحك زملائي عقب هذه الحركة البهلوانية، ربما كانوا يظنونني زعيما أو مجنونا. لم تضحك المعلمة “خديجة”، بل كاد أخي أن يموت من شدة الضحك، وكان له كل الحق في ذلك. فقد كنت” عروبي” بما تحمله هذه الكلمة الشعبية من معنى. ولا أخجل من ذلك ولم ولن أفعل. سأظل وفيا لثقافتي الأولى و الأصلية، ثقافة الريف والبادية، ثقافة البساطة والسذاجة التي مسخت اليوم والتهمتها بمكر ثقافة الحداثة المزورة. السائلة..

لقد تلقيت تربية أفضل من كل ما كتبه البيداغوجيون والمربيون في الشرق والغرب. أمي لم تطأ قدماها المدرسة أو “المسيد” يوما. لكنها من حين إلى آخر تتفاخر بنسبها فقد كان والدها شيخا في قبيلتها، وكأنها تريد بذلك التباهي، بيد أنني لم أخبرها يوما، وهو أمر عبثي محض، بأنها لا تحتاج إلى أن تتباهى بأي شيء، فهي أميرة بطبعها وجميلة بأمازيغيتها، وأبية حرة وفية للحب. لقد كانت تستمد ذكاءها من الحب وحنانها من الحب أيضا. لم تعاقبني أمي يوما ولم تصرخ في وجهي. فكيف أصفها. ربما حتى “ألبير كوهن” لم يرض على كل الكلمات الجميلة التي كتبها عن أمه. أما والدي، فتلك قصة، ربما أعاود الحديث عنها عندما يحين وقتها. لقد درس والدي بالمدرسة الابتدائية في مرحلة ما بعد الاستعمار.

كل زملاء والدي في المدرسة الابتدائية آنذاك، حصلوا اليوم على التقاعد؛ إذ اشتغلوا كمعلمين و حراس عامين و مديرين. كنت أ تمنى لو أن جدي كان مثقفا، حتى يسمح لوالدي بإكمال دراسته والتخرج بعد ذلك ليصبح رئيسا، وليشتري لنا المزيد من الكتب والمجلات الأدبية، ويأخذنا في رحلة إلى ستوكهولم نزور داغرمان وستريندبيرغ ونعود من ثمة إلى السودان فنزور الخرطوم ونلقي السلام على الطيب صالح وادريس جماع. كان الأمر سيكون مختلفا.

إذ كان المغرب في حاجة لمربيين و أطر مغاربة، خاصة ضمن مشروع مغربة و تعريب النظام التربوي، الذي كان شديد الحرص على توظيف الشباب المغاربة الحاصلين على شواهد. إلا أن أبي كان ملزما برعاية بقرة أو بقرتين. و أن يقضي ما تبقى من طفولته و شبابه يرعى الوهم ويهيم على وجهه هنا و هناك، إلى أن استنفذ جل طاقته الشبابية وكل أحلامه، ليتعلق أمله بي. لقد مات أبي. مات. لم أحضر مراسيم تشييع جنازته. لقد قررت أن أحزن على أبي طيلة أيام حياتي. نعم سأفعل ذلك. لعل الحزن يشفع لي ويخلصني من خطيئتي الأبدية…

لقد حول أبي معظم خبرته ديداكتيكيا وأطعمني إياها رويدا رويدا وبدون عنف. كم أدين لأبي. إلى هذا الرجل الكبير الذي كان يحترم طفلا. ولا يبكي عندما يبكي هذا الطفل، بل يثور على الدموع وعلى الانكسار الذي تسببه الدموع. كان أبي يواجه دائما لحظات الانكسار أو المصائب بكاريزما، ربما لم يورثها لي عن قصد. “اعرف نفسك بنفسك”؟ ربما لأن “الكاريزما” لا تعلم. عكس ما يطمح إليه رواد التنمية الذاتية اليوم. أن تجعل من إنسان رجلا ذي كاريزما، هو آخر حلم سيحققه رواد التنمية الذاتية. ذلك لأن لا أحد مؤهل، على الأقل، أدواتيا، لصناعة “كاريزما”. لقد نبغت العلوم و التكنولوجيا في ذلك بصناعة إنسان “آلي”. لكن لن تستطيع أبدا ، و مهما طال الزمن، أن تصنع إنسانا.

في عطلة الصيف من كل سنة، كنت أتحمس للركض وراء كرتي بجوار حقول الشعير، بجانب الوادي، حيث خرير المياه و سكون المكان يجرداني من ضجر المدينة وإرهاق الساعات الأولى من الصباح؛ حيث كان يتوجب علي النهوض باكرا، لأقطع مسافة أخرى ليست بالهينة، أسير بين الأشجار و الصخور لأجد في طريقي الآباء و هم مصطفون، ينتظرون دق الجرس. و أبناؤهم بقربهم يمرحون… تعودت على هذا المشهد، بالرغم من إنه كان دائما يذكرني بأمي، و التي لم يسبق لها أن رافقتني يوما إلى المدرسة. يا للحظ الباائس.

لم أجد أدنى صعوبة في الاندماج مع زملائي في الفصل وخارجه، كنت أعشق كرة القدم وكان لها الفضل في اندماجي السريع. كما ساعدتني معدلاتي الدراسية، حيث كنت دائما ضمن المراتب الأولى. أثار ذلك دهشة العديد من الناس، لأنني لم أتعلم من قبل القراءة أو الكتابة بـ”المسيد” أو المدارس القرآنية على عكس سائر الأطفال أو جلهم. لقد تعلمت القراءة و الكتابة بسرعة. و لا أتذكر كيف حصل ذلك.

لكن، هذا لا يعني أن عقلي كان صفحة بيضاء. وأنا لا أقصد ما تعلمته من لغة وأسماء ضيوف وأفراد عائلة… بل أقصد ما تعلمته من أمي. و ما فهمته من حكاياتها الأسطورية و دروسها. لقد كانت أمي تسرد و تؤول لنا، أن وأختي، الحكايات: و هي بالتالي كانت تمارس السرد والنقد الأدبي دون أن تعلم ذلك. لا هي ولا نحن. كما إننا كنا بعيدين كل البعد عن استعياب معنى الأدب. فقد كنا نظن أن “خلالا” فتاة حقيقية. وأن “مشيشة” ، قطة حقيقية أيضا…

بعد حصولي على شهادة الدروس الابتدائية، التحقت بالإعدادية، لتبدأ حياة جديدة. لقد كان ذلك بالنسبة لي حلما لطالما راودني: الحرية. لقد أصبحت أكثر حرية. لاسيما وأن أخي الأكبر حصل على شهادة الباكالوريا ووجب عليه الالتحاق بالجامعة. إلا أن ذلك لم ينجح، ليغادر الجامعة نهائيا. صرت أنا القائد.

في اليوم الأول كنت سعيدا، كثير الكلام و الثرثرة، خاصة و أنني كنت برفقة جل أصدقائي بالمدرسة. في اليوم الثاني، بعد بداية الدرس بلحظات، دخل شابان، بدا جليا أنهما أخوان. الولد يدعى غريب والبنت غريبة. لم يكونا في الواقع غريبان، و الدليل على ذلك أنني كلمت نفسي قائلا: ” سأحب هذه الفتاة”. لقد زاد ذلك من حبي و شغفي بالحياة.

استغرقت سنة كاملة كي أقوى على الاعتراف بحبي لـ”غريبة”. لقد كانت فتاة جميلة، كثيرة الكلام و خفيفة الدم. قضيت خمسة عشر يوما في كتابة قصيدة عمودية، سهرت فيها على احترام قوانين النظم، وكان الأهم هو أن تليق إعجابها.

كان شعري آنذاك غريبا عن عمري، وأتحسر على فقدان جميع كتاباتي في هذه المرحلة و صرنا نتبادل الرسائل ونلتقي من حين إلى آخر بخجل مبالغ فيه. حتى إنني أحرقت عشرات الرسائل إثر هجرتها: كان ما أقدمت عليه فعلا طفوليا بامتياز.

عند انتهاء السنة الدراسية، اختفت غريبة ولم أجد للقائها سبيلا. لتتراكم منذ ذلك الحين خيبات أملي. تعرفت بعدها على امرأة تتكلم الفرنسية دون أن تكون فرنسية. أعاد لي هذا اللقاء شيئا من الأمل وثقة لطالما افتقدتها.

لكن، لم أكن أعرف أنني بصدد التعلق بامرأة انغمست في ثقافة أوروبية مختلفة تماما عما عهدته من تصورات للعلاقات الاجتماعية في الريف. شتان بين ثقافة ريفية في جبال الأطلس و ثقافة فرنسية في أوربا. و من هنا بدأت أنفتح على الثقافة الغربية، فدرست الأدب الفرنسي و قرأت قصص الحب التي كتبها “شادرلو دو لاكلو” و مراسلات “ألبير كامو و ماريا كازاريس” و ” ستاندال” و غيرهم. لم يزدني ذلك سوى أنفة و كبرياء.

عند حلول الصيف، اضطررت إلى العودة إلى القرية. لم أعهدها على هذا النحو. أصبحت فارغة، كئيبة، لا يواسيني فيها سوى قهوة الصباح و الكتابة و روايات ”ألبير كامو” و ”فرانز كافكا”. تزوجت الجبال من جديد، أتنقل من مكان إلى آخر و أتجول بين الصخور بمذكرتي كأركيولوجي لم يجد “الهوية في الحجارة”، أو كسائح منبوذ، اتخذ السياحة مهنة، لا لشيء سوى لأنه أصيب بملل الأمكنة و ضجر الأزمة.

كما استطعت في هذه الفترة أن أنجز دراسة نقدية حول الفكر العربي و اللاعقلانية. دراسة أفقدتني الأمل في التنوير الذي حاول ثلة من الباحثين والمفكرين العرب أن يجلبوه – قصرا- من الغرب أو يضيعون بين تجاعيد المناهج وبين عوالم اللغة والفلسفة، وهم يحاولون إنتاجه عبثا، ليجدوا أنفسهم خارج النص أو يصبحوا مؤلفي نصوص تتبرأ منهم و تثور عليهم.

إن الفكر العربي يعاني من غياب مثقفين قادرين على صناعة لغة يتوجهون بها مباشرة إلى الجمهور الضائع اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وأخلاقيا. إن الجمهور، وهذا هو سبب فشل جل المشاريع الفكرية العربية، لم يعد يؤمن بالفكر. أصبح يخاف السجن دون أن يسجن، يخاف من اللغة فيكتفي بالشعر، ليشكي همومه و يتغزل بأنثى ليست من نصيبه.

لقد غلبت الشاعرية على لغة المفكرين “الشعراء” والمفكرين السياسيين الذين يدرسون الخطابة فقط والقليل من الحكمة. فلم يعد لهم الوقت للنزول إلى البئر، أو “الغيس”( الوحل) لتخليص الجمهور من اليأس، هذا إن لم يكونوا هم أنفسهم بؤساء يائسين، يتطلعون إلى منقد أو مخلص. فـ”غودو” لن يأت و “سيزيف” توقف عن دفع الحجر. من يا ترى سيهبط البئر ويحترق لينير الأزقة الشعبية المطموسة تحت لواء الظلام؟ في عز الشتاء؟ “نرسيس”؟ “إيريبوس”؟

كنت ألتقي من حين لآخر بإحدى صديقاتي بالثانوية، نتبادل أطراف الحديث في لهف وشوق لأيام الفصل. ذات يوم و أنا في طريقي إلى منزلها، التقيت بـ”كورين”. لم أتعرف عليها بسهولة وكأنني لم أعرفها من قبل. كأنني أعرفها ولا أعرفها. عانقتني وبدأت في البكاء. سألتها باستغراب:

-ما بك؟

-لقد تركتني..

– ماذا؟ كيف؟ متى؟

– لن تتذكر…فقد كنت أحبك بجنون و…

– و ماذا؟

– لقد… فهمت قصدها و انصرفت..

كان كل شيء يسير في المنحى الصحيح، فإذا بهاتفي يرن وأنا نائم. ظننته المنبه. إلا أنه كان أبي، لم أرد على المكالمة وخلدت إلى النوم. رن الهاتف من جديد، فإذا به نفس الشخص، لم أعره اهتماما. لم أستطع الرد ليس لأنني لا أريد التحدث معه، لكن لأنه سيكتشف أنني نائم… و هو أمر سيثير غضبه. فأبي لا يحب النوم. لكن، أن يرن الهاتف للمرة الثالثة والمتصل نفس الشخص، فهذا يدعو إلى القلق أو يجب أن يفعل. أجبت عن المكالمة، فتحت عيناي ببطيء شديد بعدها بـ… لا أعلم بالضبط كم مر من الوقت، لكنني اكتشفت أن شيئا قد حصل.

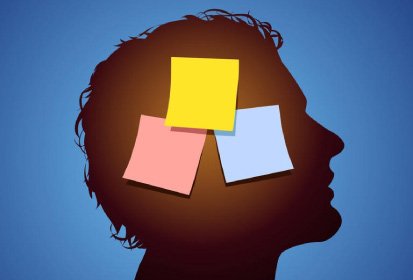

لقد اكتشفت أنني في المستشفى. ماذا؟ كيف؟ منذ متى؟ لا أعلم حقا…

طلبت من أحد الحاضرين أن يرافقني إلى الحمام، لأجدني قد كبرت. لم أتعرف على نفسي، ولم تتعرف علي هي الأخرى. حتى المرآة تجاوزتني، ولم تستطع الكذب هذه المرة.

لقد مر وقت طويل على دخولي المستشفى.. مستشفى… على الأقل يبدو كذلك؛ رائحة الضعف تصيب بالدوار. رائحة الموت تقتل… الغرباء، الكثير منهم. أصوات(بضم التاء) أصوات(كسر التاء) كأنها قادمة من العمق، من أعمق نقطة في العدم. لم يكن هناك صدى. كنت قادر على التمييز. صفارات إنذار. رنين سيارات الإسعاف. مضجر صوتها. حتى إنه لا أحد استطاع أن يفكر في الأمر. الأطباء مشغولون. الأطباء اليوم، لا يتفلسفون. لا يملكون متسعا من الوقت للسؤال. يفتحون الأقفاص الصدرية. ينتزعون الكبد والقلب ويعوضونه بالمطاط. آه.. لو تفلسف الأطباء. إنهم لا يريدون ذلك. سيفقدون المال جراء ذلك. الفلاسفة لا يملكون المال. من يفتح الأقفاص الصدرية بدافع المال، لا يجد وقتا للتأمل. يجد في المقابل وقتا لشرب قهوة أو مداعبة سيجارة أو سيجار.. أو ثدي مريض. وهذا في حد ذاته فعل بدائي على نحو مثير للشفقة.

جلست مطولا أمام المرآة، أتطلع إلى صورتي مرارا، لأجد نفس اللون الشاحب، نفس النظرات المهزومة، المثقلة بالحزن، لم أتحمل هذا المشهد فهرعت سائلا ذلك الشخص الذي رافقني إلى الحمام: “من أنا؟ … أنت؟… أ أنت أنا؟ أنا لست أنت. أنا أعلم… اكتشفت في الأخير أنه أخي…

بدأت في استعادة ذاكرتي تدريجيا، حتى تعرفت إلى أبي وهو على كرسي متحرك، يبتسم في وجهي ويلوح بيديه إلى السماء وكأنني عدت من الموت. استدرت باحثا عن أمي. كنت قد اشتقت لها اشتياقا رهيبا ولم أعثر عليها. فسألت أبي قائلا:

– لماذا تجلس على كرسي متحرك يا أبي؟ ما ذا حدث؟

لم يقو على الرد، فبدأ أخي يشرح لي في تردد و خوف:

– في الواقع، لقد… لا أود أن…

قاطعته بضجر: ” إني قد سألت أبي، أريده أن يجيبني، فلتتركه يتحدث من فضلك.”

– إنه لا يقو على الحديث…

فتحت عيناي لأجد نفسي في السجن. لا أعلم كم مر من الوقت. لكن السجناء كانوا يرددون هذه العبارة والتي لا شك في إنها كانت موجهة لي: ”لقد مرت سنة على مجيء ضيفنا و لم يحدثنا بعد”.

– سنة؟ أين؟ في السجن؟ أربعة فصول؟ ما ذا فعلت؟

بدأ السجناء في الضحك بشكل هستيري وأنا أصول و أجول في الزنزانة مسرعا، أردد نفس الكلمات حتى وصفني الجميع بالجنون، إلا واحدا: كان شابا وسيما لا تليق به بذلة السجين البرتقالية اللعينة فأوقفني قائلا:

– اجلس يا فتى. لقد أصبتني بالدوار. جلست بقربه خائفا. أحاط بنا السجناء مشكلين بذلك دائرة كاملة. فشرع في سؤالي:

– ” ما اسمك؟ و لماذا أنت هنا ؟

– اسمي… لا أعلم. أ لدي اسم؟

ضحك السجناء مرة أخرى بنوع من السخرية. فقال أحدهم: ” إنه صغير حمامة ، لا يجيد الكلام و يحسب الصمت حكمة، اتركه و شأنه: إنه يظننا جبناء”.

أثارت هذه العبارة غضبي، فاستدرت ولكمت ناطقها. لا لشيء سوى لأنه لم يتضامن معي، لم يتفهم وضعي، إنسان لا يفهم. كان في الواقع ”زعيم الزنزانة”، هو الذي يعطي الأوامر و يسن القوانين الداخلية. وأنا تجرأت على لكمه. أدى بي هذا الفعل إلى تلقي لكمات أقوى بكثير من لكمتي الضعيفة. لأفقد وعيي تماما.

كنت أشعر وكأنني أغرق عندما فتحت عيناي، لأجد حارس السجن قد ألقى علي كأسا من الماء. انسحب السجناء كلهم… لا، فقد تم نقلي إلى زنزانة انفرادية، لا حميم لي فيها سوى نافذة ضيقة تطل على المحيط. لقد كانت نافذة وهمية، منحوتة باحترافية على حائط الزنزانة الذي يشبه مذكرة لفيلسوف متشائم أو إنسان فرط في إنسانيته.

ذات صباح، سمعت باب زنزانتي يفتح بغضب، لقد كان الحارس، جاء ليصطحبني إلى قاعة الاستجواب. الاستجواب؟ ما ذا سأقول ؟ كيف أرد إن سألني أحدهم و قال لماذا؟ إني تائه لا أعرف من أنا. وكل ما أتذكره هو رنة الهاتف و كلمات ”أصالة نصري” و هي تردد: ” أكثر من لي بحلم بيه”.

بدأ الاستجواب. تقدم الشخص الأول و قال:

-” كيف يجدر بك أن تتخلف عن موعد دفن أمك؟ كيف لك أن تثير الفوضى في المستشفى و تعتدي على الموظفين؟ كيف لك أن تخل بالنظام العام وأنت طالب متفوق وكاتب ملتزم؟ فقط أجب دون مقدمات طللية. أو تلاعبات صبيانية. أ أنت مريض؟ أم أنك تدعي القوة و تهدف عن طريق خروقاتك هاته إلى تحدي العدالة؟

– رن الهاتف، أجبت أبي وقد قال لي وهو يبكي: “ماتت أمك، كن صبورا، ”نحن في انتظارك”. كسرت هاتفي وكل شيء في الغرفة. أصبت بجروح بليغة قادتني إلى المستعجلات: هناك التقيت أبي وأخي. لم أكن مستعدا لأتصدى إلى هذه الصدمة القوية، خاصة وأنني دخلت في غيبوبة لعدة أشهر متتالية، لم أشعر بمرور الوقت وكنت أظن أن أمي على قيد الحياة. عجز أخي عن مواساتي، وحاول إقناعي بموتها. لكنني لم أصدق. و بدأت حينها بالتكسير، لقد كسرت كل شيء حتى أنف الطبيب لم يسلم من نوبة غضبي.

تم استدعاء الشرطة وثم سجني بعد ذلك بأيام. في الزنزانة، دخلت في صراع مع ”الزعيم” و هو رجل في الثلاثينات من عمره. كل السجناء كانوا يتعاطون المخدرات إلا أنا. ليرغمني أحدهم على تناول عقاقير مهلوسة، أدت بي إلى فقدان صوابي. مر الحارس بالقرب من الزنزانة، فانتبه لوضعي، وتم نقلي إلى السجن الانفرادي. الآن، نعم إنني قد تذكرت سيدي. أنا مجرم وجب تجريدي من الحرية.